業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 事務所所長 マンション管理士 重松秀士が、マンション管理 コンサルタントならではのお役立ち情報をお届けします。 携帯版

業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 事務所所長 マンション管理士 重松秀士が、マンション管理 コンサルタントならではのお役立ち情報をお届けします。 携帯版

お知らせ&日記(ブログ)

いわゆるブログです。マンションサポート・ドットコムの更新情報やイベント情報など重松秀士からのお知らせ、マンション管理士としての日々の業務をご紹介するマンション管理士 業務日誌、講演や執筆活動、私的な勉強会などの様子をご紹介する業務外の取り組み・活動そして、ちょこっとだけですが、ひそかに書いているプライベートな日記などを書いています。

最近追加されたお知らせ&日記(ブログ)10件

資金運用と管理計画認定制度<管理組合の財政②>

新年明けましておめでとうございます。重松マンション管理士事務所所長の重松です。

新年早々から痛ましい災害や事故等が続いておりますが、まずは当事者の皆さまに心からお見舞い申し上げます。

昨年10月末、NHKで国交省が修繕積立金等のガイドライン見直しに向けて専門家による検討を始めたと報じられました。

背景にあるのは、昨今の資材等の高騰による工事費の上昇や、修繕費の見積もりや徴収額の設定が不十分で、国交省が5年毎に実施しているマンション総合調査において「修繕積立金が不足している」と回答した管理組合が34.8%もあり、5年前の2倍以上に増加していることがあるようです。

このような状況もふまえつつ、管理組合の財政をテーマに前回は「収益事業と税金」について書きましたが、後編の今回は「資金運用と管理計画認定制度」についてご紹介したいと思います。

1.管理組合の資金運用について

管理組合における資金運用というとあまりピンとこない方もいると思いますが、どこでもやっている銀行預金もその一つです。

管理組合における資金運用というとあまりピンとこない方もいると思いますが、どこでもやっている銀行預金もその一つです。

ただ、昔と違い、今は定期預金にしてもごく僅かな利息しか得られず、名義変更や解約時の手間や交通費、振込手数料や残高証明書の発行手数料を考慮すると、ペイオフ対策をしながら複数行に分散して預金するのは全く割に合わなくなっています。

しかし、修繕積立金は、特に戸数の多い大規模なマンションになると一定期間数億にもなったりしますので、何もしないのはもったいないと感じることも多いのではないでしょうか。

気になる資金運用先は?

では、一般的にどのような運用がされているのでしょうか?

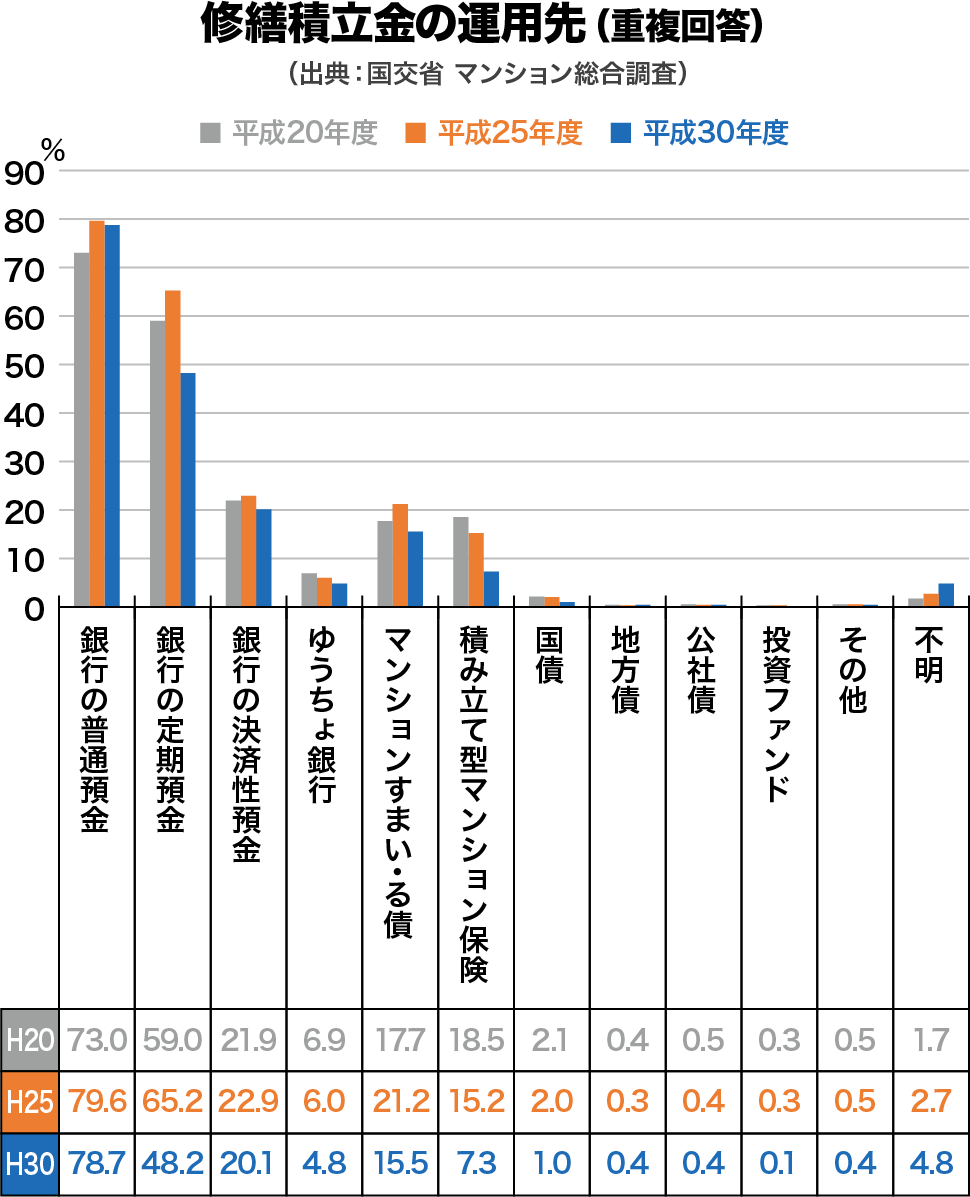

前述のマンション総合調査によると、修繕積立金の運用先のトップは普通預金で78.7%、次いで定期預金の48.2%、決済用預金の20.1%、マンションすまい・る債の15.5%、積立型マンション保険の7.3%、ゆうちょ銀行の4.8%、国債の1.0%、地方債・公社債の0.4%、投資ファンドの0.1%となっており、銀行預金を中心に堅実な運用をしていることが分かります。(下図参照)

「いかに手間やコストを抑えるか...」が続く銀行預金

重松事務所の顧問先等でも銀行預金をメインにした同様の堅実な運用傾向が見られますが、その預金の内訳については、定期預金の割合がさらに減り、普通預金の割合も減り、一方で決済用預金の割合や預ける額が増えている点については違いが見られます。

重松事務所の顧問先等でも銀行預金をメインにした同様の堅実な運用傾向が見られますが、その預金の内訳については、定期預金の割合がさらに減り、普通預金の割合も減り、一方で決済用預金の割合や預ける額が増えている点については違いが見られます。

約5年前の調査ということもあり、次回の調査結果ではおそらくそのような傾向に変わっているのではと思いますが、その理由としては、前述の通り、定期預金のごく僅かな利息収入のために、複数行に分散して預金することが割に合わなくなっていることにあります。

また、定期預金以下の利息になる普通預金も同様であり、もちろん1000万円を超えた分はペイオフ対象外になってしまうため、必然的に決済用預金の活用が増える形になっています。

銀行預金は決済用預金のみという管理組合もありますが、銀行預金については、いかに利息収入を得るかではなく、いかに手間やコストを最小限に抑えられるかが焦点になっているのが現状です。

超低金利時代は終わる?相次ぐ定期預金金利の引き上げ

そんな中、昨年11月、三菱UFJ銀行が10年定期預金の金利を0.2%に引き上げるとの報道がありました。

5年未満は0.002%で据え置きなものの、10年以外の定期預金も、5~6年は0.07%、7~9年は0.1%に引き上げられています。

これまでも短期間やネット銀行等で高金利なものは存在しましたが、いずれも管理組合が活用するには難しいものでした。

しかし、現時点では他のメガバンクに続き、都市銀や地銀も同程度に引き上げる動きが相次いでおり(下表参照)、ネット銀行並みとはいかないものの、長らく続いた超低金利時代は終わりを告げるかもしれません。

| 三菱UFJ銀行 | 三井住友銀行 | みずほ銀行 | 横浜銀行 | スルガ銀行 | オリックス銀行 | ソニー銀行 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.30% | 0.020% |

| 5年 | 0.070% | 0.070% | 0.075% | 0.070% | 0.070% | 0.40% | 0.100% |

| 7年 | 0.100% | 0.100% | 0.125% | 0.100% | 0.100% | 0.45% | 0.200% |

| 10年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | ー | 0.400% |

預金以外は債券が中心

「資金運用」というと株式投資を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、安全第一の管理組合においては極めて稀です。

前述のマンション総合調査でも、それに該当しそうな「投資ファンド」については直近で0.1%、1,663組合中1件のみです(下表参照)。

平成25年度だと0.3%で2,167組合中7件、平成20年度だと0.3%で2,021組合中7件と意外に多いことに驚きますが、これまで重松事務所が関わった管理組合においては1件もありませんでした。

その他、銀行預金以外で多く活用されているのは各種債券と積立型のマンション保険ですが、これは重松事務所においても概ね当てはまります。

ただ、その中で2番目に割合の大きかった「積立型マンション保険」については、私が知る限り現在新規募集しているものはありません。

今では信じられませんが、かつては10年後の満期に数十万円増えて戻ってくる商品もありました。

それ以外では、安全資産とも言われる「債券」が多いことが分かります。

それ以外では、安全資産とも言われる「債券」が多いことが分かります。

とはいえ、断トツで多い住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」以外については、それに続く「国債」であってもかなりの差があります。

管理会社から案内されることもある「マンションすまい・る債」については定番と言ってもいいような存在だと思いますが、調査結果で1番多いといっても、まだまだ比率は少ないですね。

重松事務所の顧問先はマンションすまい・る債での運用が多いので、調査結果は意外でした。

それ以外については、そもそも管理組合で購入できることを知らないケースも多いですし、地方債や公社債については、過去に証券会社から勧められたことはありましたが、国債と比較すると安全性を担保できないとの理由で断念した経緯があり、重松事務所でもまだ例がありません。

なお、「国債」については、2015年後半あたりから新規募集をしない月が増加し、年間を通じて購入できない時期もありましたが、現在は再び購入可能になっています。

「国債」は、発行体が国という強みがあるものの、「マンションすまい・る債」に比べて情報が少なく、また、中途換金は可能なものの、金融機関を通じて市場で売却する必要があり、すぐに売却できない可能性や売却時の元本割れの可能性がある(逆に売却益を得られる可能性もある)等、余程詳しい人がいない限りなかなか難しいと感じています。

2.マンションすまい・る債

続けて、先程「定番と言ってもいいような存在」と書いた「マンションすまい・る債」について簡単にご紹介します。

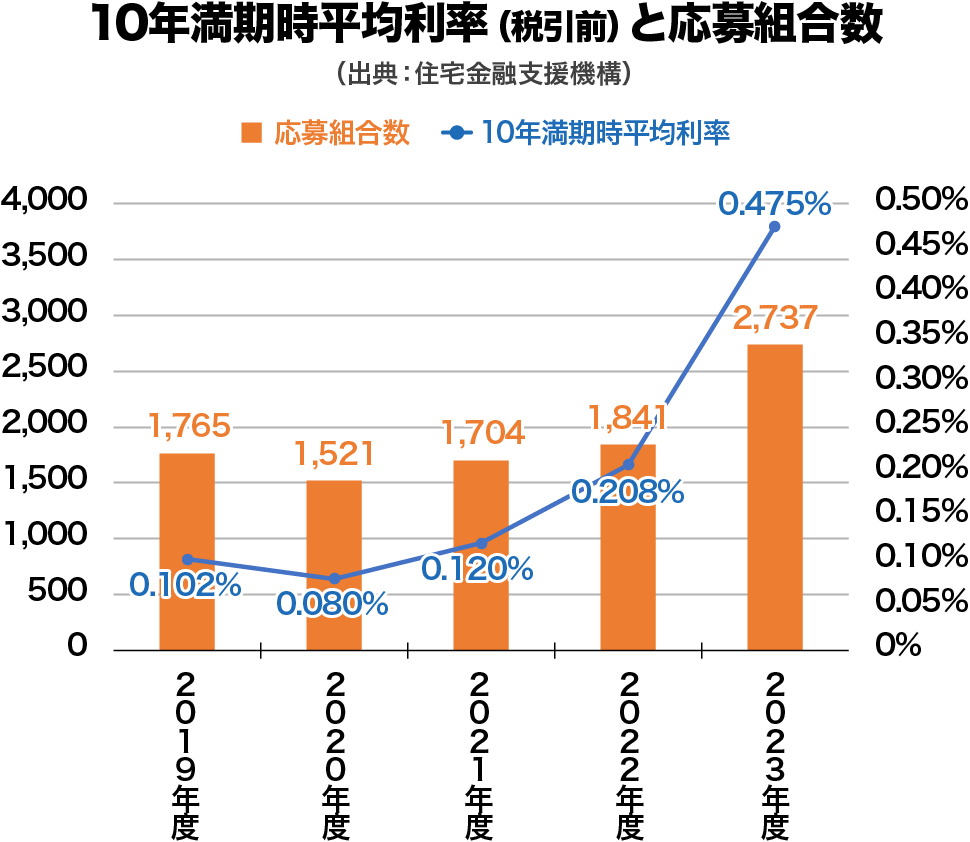

2023年度の応募数は過去最多。利率は前年比約2倍

| 平均利率(税引前) | 応募組合数 | 平均応募金額 |

|---|---|---|

| 0.475% (認定組合:0.525%) |

2,737組合 (うち認定組合:83組合) |

2,490万円 (認定組合:8,280万円) |

住宅金融支援機構によれば、2023年度の応募数は前年比約1.5倍、過去最多の2737組合で、そのうち、後述する「管理計画認定制度」で認定を受けた管理組合が83組合。

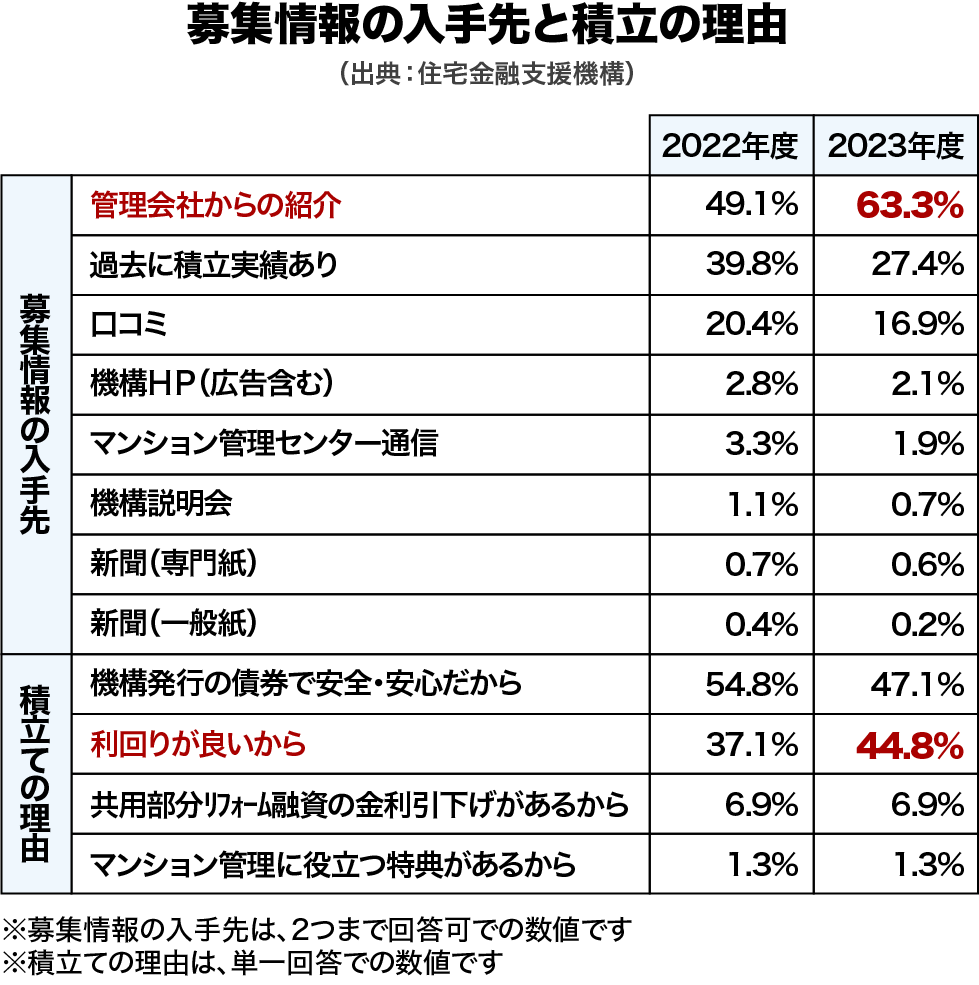

「管理会社からの紹介」や「利回りが良いから」と回答する割合が増えていることから、前年比約2倍の「0.475%(税引前)」になった利率が応募数増加に貢献したように感じます。

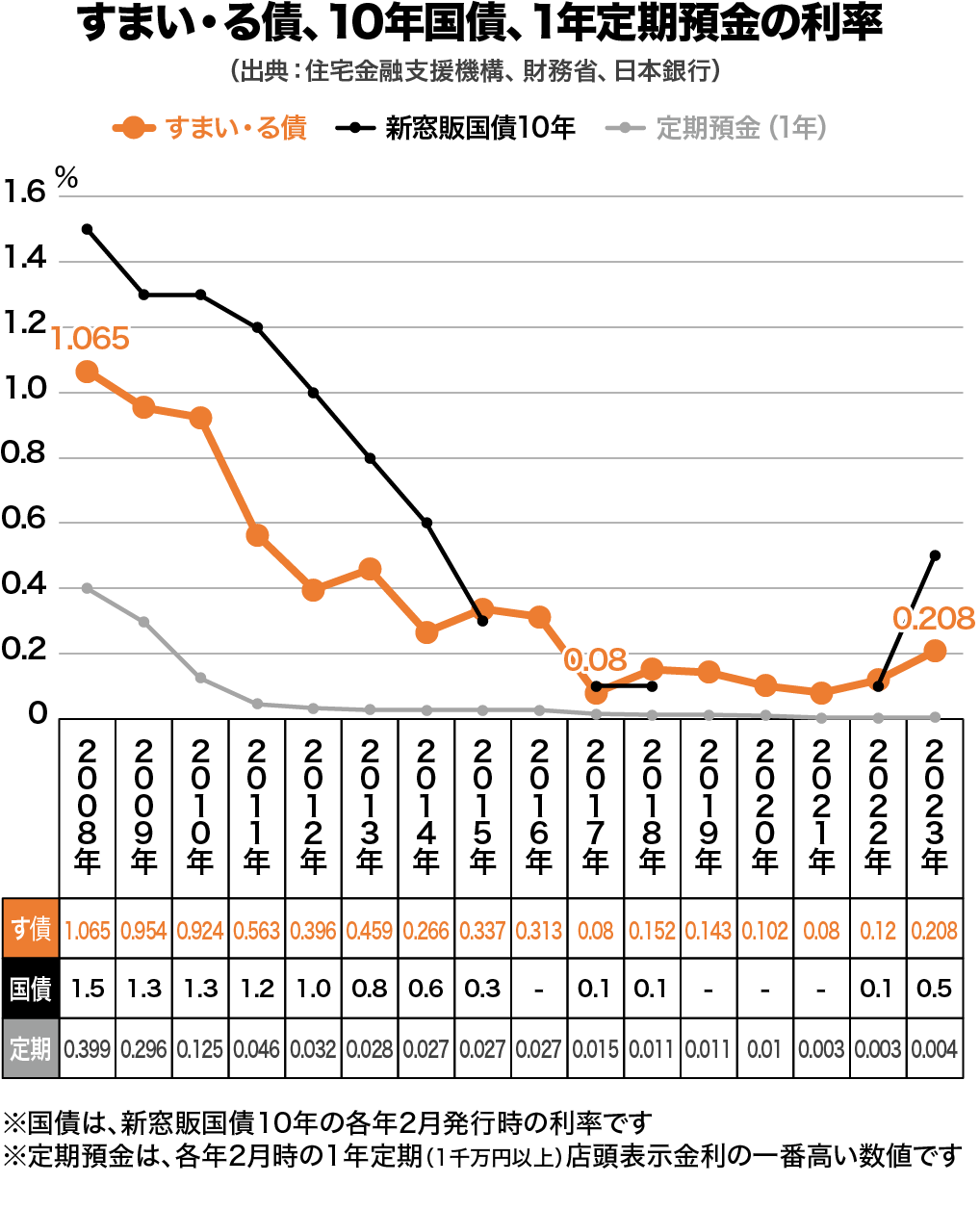

なお、2023年度募集分の利率が前年比約2倍だったことは前述の通りで、先日引き上げされたメガバンクの10年定期預金と比較してもまだ高い水準であることが分かりますが、以前はさらに高い水準だったので、利息分だけでもかなりの金額になった時期がありました。

マンションすまい・る債の特徴・メリット

マンションすまい・る債は、名前に「マンション」とあるように、「マンション管理組合向けの利付10年債券」として、他の債券にはないものも含め、様々な特徴があります。

マンションすまい・る債の特徴・メリット

- 発行体の住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法に基づき設立された、政府が100%出資する政策金融機関。

- 住宅金融支援機構は、マンション共用部分リフォーム融資や住宅ローンのフラット35等、住宅に関する金融サービスを展開している。

- 2021年度末の総利益は2,125億円で、11期連続の黒字経営。

- 住宅金融支援機構の信用格付けは、格付投資情報センター(R&I)がAA+、S&PがA+と、国債と同等の高い水準を維持している。

- マンションすまい・る債は、住宅金融支援機構が国の認可を受けて発行している債券。

- 一般的な10年満期の定期預金と比べて利率が高い傾向。マンション管理計画認定制度で認定されたマンションなら、さらに利率が高くなる。

- 1口50万円から購入可能。上限は、1年あたりの修繕積立金額に、前年度決算における修繕積立金会計の残高を加えた金額。

- 修繕積立金を効率良く運用できるよう、毎年積み上がる分を最大10年間継続して積立可能。その場合手続きを簡略化できる。

- 毎年1回(例年2月)利息が支払われ、満期時は購入額(元本)がそのまま戻ってくる。

- 原則購入後2年目から手数料無料で中途換金(買戻し請求)が可能。ペナルティもなく、購入額(元本)に利息を加えた金額が支払われる。

- 残高証明書の発行手数料が無料。

- マンション共用部分リフォームに融資が必要な場合、住宅金融支援機構のリフォーム融資を低金利で利用できる。

マンションすまい・る債の注意点・リスク

マンションすまい・る債の注意点・リスク

- 応募要件がある。

- 管理規約が定められていること

- 20年以上の⻑期修繕計画があり、応募日現在その期間内であること

- 反社会的勢力と関係がないこと

- 住宅金融支援機構の融資を利用し、共用部分の修繕工事を行うことを予定しているマンション管理組合であること

- 融資の利用は強制ではなく、結果的に融資を利用しなくてもペナルティ等はないので、無理やり融資の利用を計画する必要はありません

- 預金保険制度の対象外であり、また政府保証もないため、元本割れ等の可能性がゼロではない。

ただし、一般担保付債券であり、万が一住宅金融支援機構が破綻しても、その資産から優先的に弁済を受ける権利(優先弁済権)があるとされています(住宅金融支援機構法第19条4項)。

マンションすまい・る債は、発行体である機構の信用状況の悪化等により、元本や利息の支払が滞る可能性や、元本割れが生じる可能性があります

出典:マンションすまい・る債パンフレット

- 中途換金(途中解約)の可能性がある場合、仕組みをよく理解しておく必要がある。

- 審査~承認が必要。(原則、共用部の修繕工事に充てるためである必要がある)

- 利率は毎年段階的に上がる仕組みのため、中途換金すると高い利率の恩恵を十分に享受できない。

- 購入後、原則1年目は中途換金できない。2回目以降の2ヶ月以内や満期償還となる年の2月も不可。

- 書類の準備~審査~振込みまで最短1ヶ月程度見込む必要がある。

- 購入時同様、1口(50万円)単位で行う必要がある。

- 中途換金は一部でも全部でも可能だが、継続購入している債券を一部中途換金する場合、特定の債券(例えばその時一番利率の低い債券)を選ぶことはできない。(積立手帳毎に購入時期が古い債券から換金するルールのため)

- 手間はかかりますが、毎年新規で購入すれば(積立手帳を分ければ)選択の自由度を高めることは可能です

不安・疑問点があれば納得いくまで確認を

マンションすまい・る債は、政府が出資する機関が認可を受けて発行するものであり、2023年11月時点において住宅金融支援機構は国債と同等水準、メガバンクより上の格付け評価を得ていますが、10年満期の債券ですし、預金保険制度や政府保証の対象ではないこともきちんと理解し、合意形成しておくことが肝要です。

なお、応募要件に総会決議は含まれていませんが、標準管理規約に準拠した管理規約であれば、修繕積立金の運用は、総会の議決事項になっているはずです。

もし管理規約で総会議決事項となっていない場合でも、総会決議を経ての購入をお勧めしています。

ちなみに、前述の通り、中途換金は前提として共用部の修繕工事に充てるためということになっています。

もしも購入後、格付け評価が下がったりして不安を感じた場合にも中途換金はできないのか?と思う方もいると思いますが、以前問い合わせた際には「個別に相談となる」という回答でした。(実際の可否は不明)

住宅金融支援機構のホームページには、これまでの歩みや事業内容はもちろん、財務情報も「統合報告書」という形で公開されています。

住宅金融支援機構のホームページには、これまでの歩みや事業内容はもちろん、財務情報も「統合報告書」という形で公開されています。

実は設立4年目までは赤字でしたが、それ以降、波はあるものの2000億円前後の黒字で推移し、現在は国からの借入金(財政融資資金)も大幅に減り、利益剰余金も増え、総利益から国庫に納付もしている状況です。赤字体質と言われ、多額の補助金が投入されていた旧住宅金融公庫時代とは、かなり財務体質が異なることが分かります。

一般企業とは違いますし、それらを見てもなかなか理解し難い部分も多いですが、フリーダイヤルでの問い合わせも可能ですので、疑問点があれば納得できるまで活用することをお勧めします。

また、満期まで運用する分には大した手間もなく様々な恩恵を享受できますが、中途換金の可能性がある場合は注意が必要です。

10年満期の定期預金でも同様ではありますが、満期まで保有することで最大限のメリットを享受できる仕組みになっているので、特に短期で中途換金の可能性がある場合は、手間等も含めて違う選択肢の方が良い可能性もあります。

とはいうものの、安全で且つ運用益(利息)が期待できる金融商品は限られてくるので、預貯金以外では、マンションすまい・る債や国債を選択するしかないのが実情と思われます。

近い将来、早い者勝ちに? 募集上限に近づくすまい・る債

マンションすまい・る債を「定番と言ってもいいような存在」と表現しましたが、先のマンション総合調査の結果を見ても、決して銀行預金のように「ほとんどの管理組合が活用している」ものではありません。

2023年度に応募した2,737組合が全体のどの程度の割合なのか、全国の管理組合数の統計データがないので正確には分かりませんが、一般社団法人マンション管理業協会による令和4年の受託管理組合数が102,569組合なので、それを基に計算すると約2.7%となります。

早くから活用している管理組合は十数年継続して活用していたりするのですが、実際に活用している管理組合はごく僅かであることが分かります。

しかしながら、2023年度は募集口数150,000に対して145,932口の応募があったため、上限に近づいていることが分かります。

しかしながら、2023年度は募集口数150,000に対して145,932口の応募があったため、上限に近づいていることが分かります。

利率が上昇傾向にあることに加え、後述する「管理計画認定制度」による特典も加わったため、応募数がさらに増える可能性があります。

これまでは応募=購入のような状態でしたが、以下のような記載もあるため、近い将来、もしかしたら購入できない管理組合がでるかもしれません。

募集口数には上限があるため、各債券の上限口数に達する見込みとなった場合は、債券毎に応募受付終了日をこれより早い日に変更する可能性があります。その場合は、変更後の応募受付終了日の1か月をめどに機構のホームページ等にてご案内します。

出典:マンションすまい・る債パンフレット

もっとも、住宅金融支援機構の中期目標によると7,200組合以上の活用を目指しているようなので、そのような状態が続くことはなく、応募口数に制限がかかるとか、募集口数が増えるとか、より多くの管理組合が活用できるよう、何かしらの措置が取られるものとは思います。

マンションすまい・る債と国債、定期預金の比較

最後に、2023年11月時点におけるマンションすまい・る債と、10年満期の国債(新窓販国債)、三菱UFJ銀行の定期預金(スーパー定期)を表にまとめてみました。

| すまい・る債 | 国債 | 定期預金 | ||

|---|---|---|---|---|

| 発行体(提供元) | 住宅金融支援機構 | 日本国政府 | 三菱UFJ銀行 | |

| 商品名 | マンションすまい・る債 | 新窓販国債10年 | スーパー定期 | |

| 募集時期 | 毎年4月〜10月中旬 | 毎月(募集なしの時も有) | 随時 | |

| 購入金額 | 単位 | 50万円 | 5万円 | 1円 |

| 上限 | 1年あたりの修繕積立金額に、前年度決算における修繕積立金会計の残高を加えた金額 | 3億円 | ー | |

| 利率 | 0.475% | 0.800% | 0.200% | |

| 利払方法 | 回数 | 毎年1回 | 毎年2回(半年毎) | 単利型:中間利払いは毎年1回 複利型:満期後一括 |

| 金額 (計算式) |

購入金額×年毎の利率(初年度0.010%〜10年目0.943%まで段階的に上がる) | 購入金額×利率×1/2 | 単利型:中間利払いは購入金額×約定利率×0.7 複利型:6か月毎に複利計算 |

|

| 信用格付け | 対象 | 住宅金融支援機構 | 日本国債 | 三菱UFJ銀行 |

| Moody's | ー | A1 | A1 | |

| S&P | A+ | A+ | A | |

| Fitch | ー | A | A | |

| R&I | AA+ | ー | AA | |

| 元本割れ リスク |

仕様上 | なし | あり(満期まで保有する場合はなし) | なし |

|

|

|

||

| 破綻時 | あり | あり | なし(1000万を超える場合はあり) | |

|

|

|

||

| 預金保険制度 | 対象外 | 対象外 | 対象(元本1,000万円とその利息) | |

| 中途換金 (中途解約) |

可否 | 可 | 可 | 可 |

| 容易さ | △ | × | ○ | |

| 注意事項 |

|

|

|

|

利率の推移については、以下のグラフをご参照ください。(定期預金は1年満期のものなのでご注意ください)

3.マンション管理計画認定制度と優遇措置

既にご存知の方も多いと思いますが、昨年4月からマンションの「管理計画認定制度」がスタートしました。

改正されたマンション管理適正化法に基づく制度で、国交省が定めた判断・認定基準を基に自治体が認定します(有効期限5年)。

また、同じく昨年4月から、一般社団法人マンション管理業協会による「マンション管理適正評価制度」もスタートしています。

それぞれの詳細は割愛しますが(後述のリンク先をご参照ください)、これらにより認定マンションに付加価値が生まれ、市場評価の向上や業界全体の管理意識の向上・マンション管理の適正化が推進されることが期待されています。

- 国土交通省「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」の策定について」~新たに開始されるマンション管理計画認定制度の認定基準などを定めます~(PDF)

- 管理計画認定制度|東京都マンションポータルサイト

- マンション管理計画認定制度 - 神奈川県ホームページ

- マンションの管理計画認定制度について/千葉県

- マンション管理適正評価制度~管理組合の取組みが注目される時代に~|一般社団法人 マンション管理業協会

1)マンション管理計画認定制度の認定状況

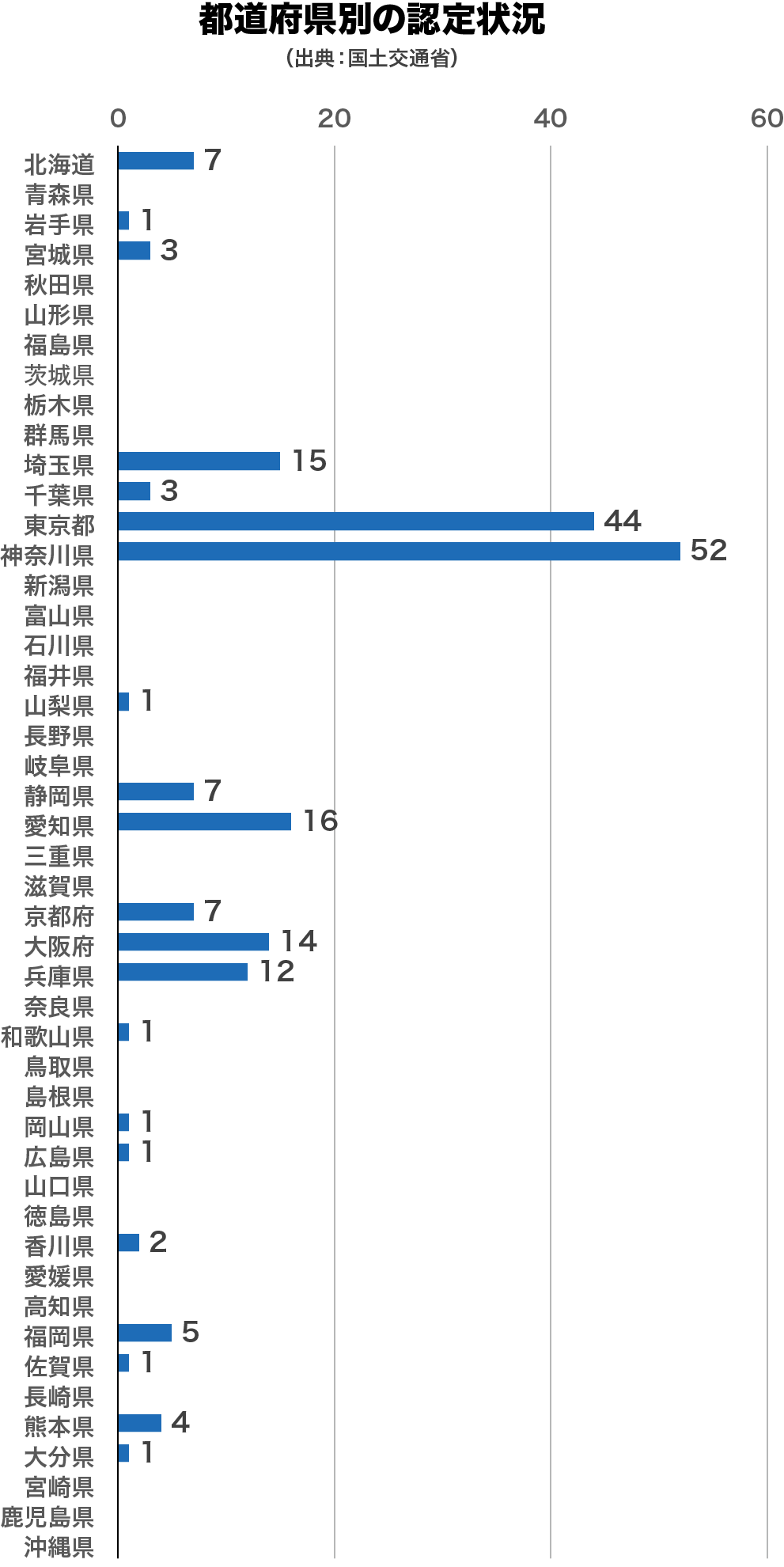

国交省の発表によれば、2023年9月末時点の認定実績は212件だそうです。

都道府県別だと神奈川県(52件)、東京都(44件)、愛知県(16件)の順に多くなっていますが、自治体の対応状況によるため、昨年7月から受付を開始した千葉市を含む千葉県はまだ3件です。しかし、重松事務所の顧問先で管理計画認定の取得に向けて取り組んでいるマンションもかなりありますので、これからはすごい勢いで増えてくるのではないかと考えています。

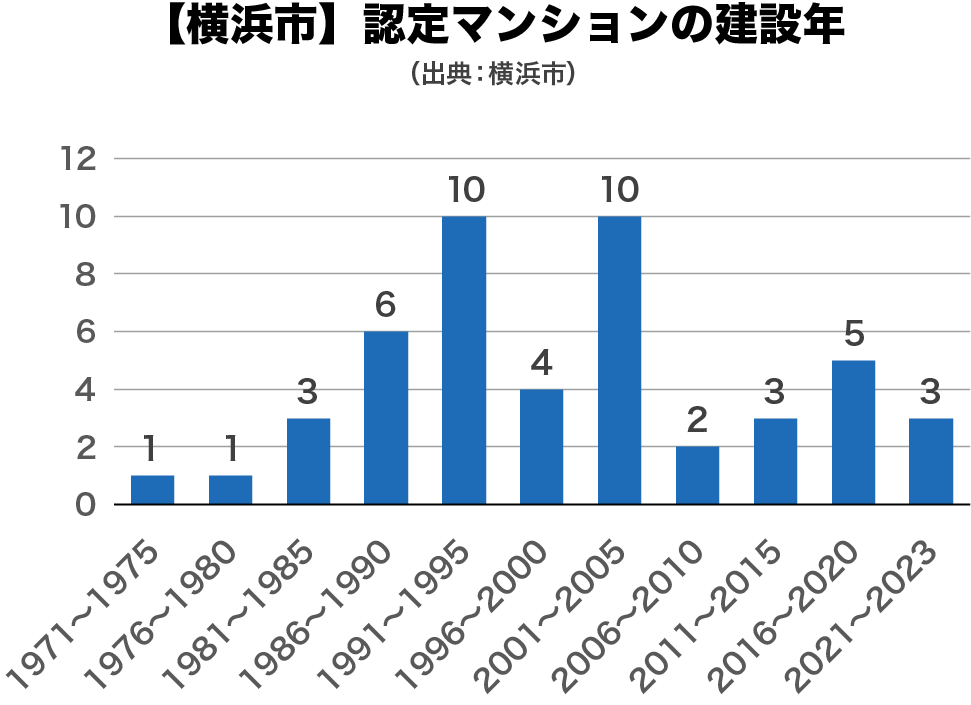

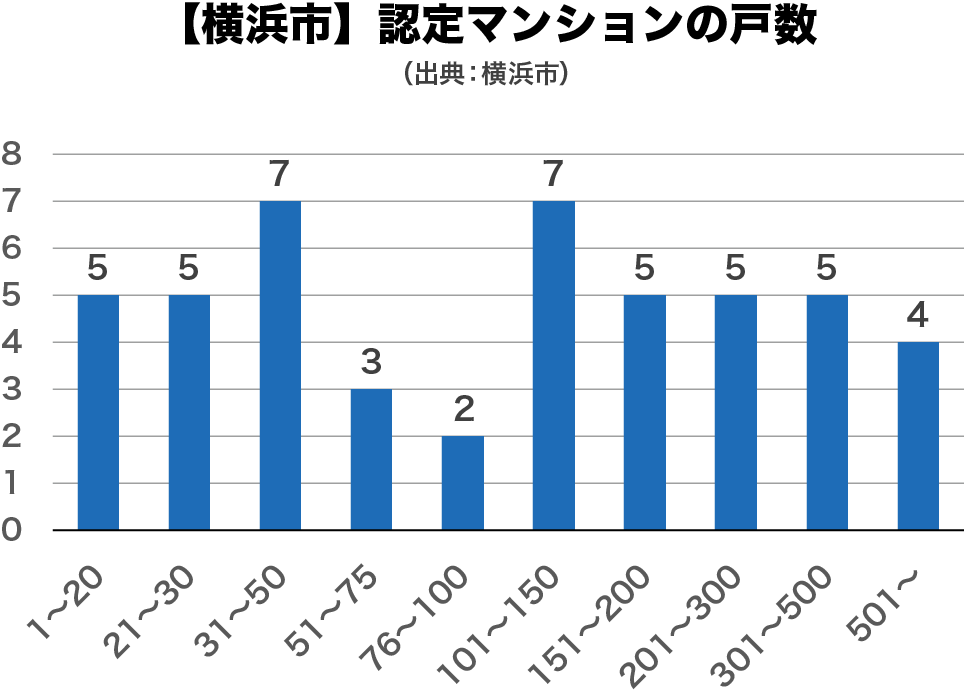

また、比較的新しいマンションの方が多いのではと思っていましたが、横浜市の認定マンションを見ると、一番古い1971年から2022年まで幅広く認定されていることが分かります。

戸数についても大きな偏りがなく、これから検討しようというマンションには大いに参考になるのではないでしょうか。

2)マンション管理計画認定制度の優遇措置

これからさらに増えていくと思われる認定マンションですが、マンション管理計画認定制度に基づき認定されたマンションには、以下のような優遇措置が設けられています。

マンション管理計画認定制度の優遇措置

- 住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」の利率を上乗せ

- 住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」の借入金利を年0.2%引下げ

- 管理計画認定マンションを購入する場合、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」の借入金利を当初5年間年0.25%引下げ

- マンション長寿命化促進税制(固定資産税額を1/6~1/2の範囲内で減額)

「マンションすまい・る債」の利率が上乗せされる

「マンションすまい・る債」の部分でも軽く触れましたが、認定されたマンションは「マンションすまい・る債」の利率がさらに高くなる優遇措置があります。

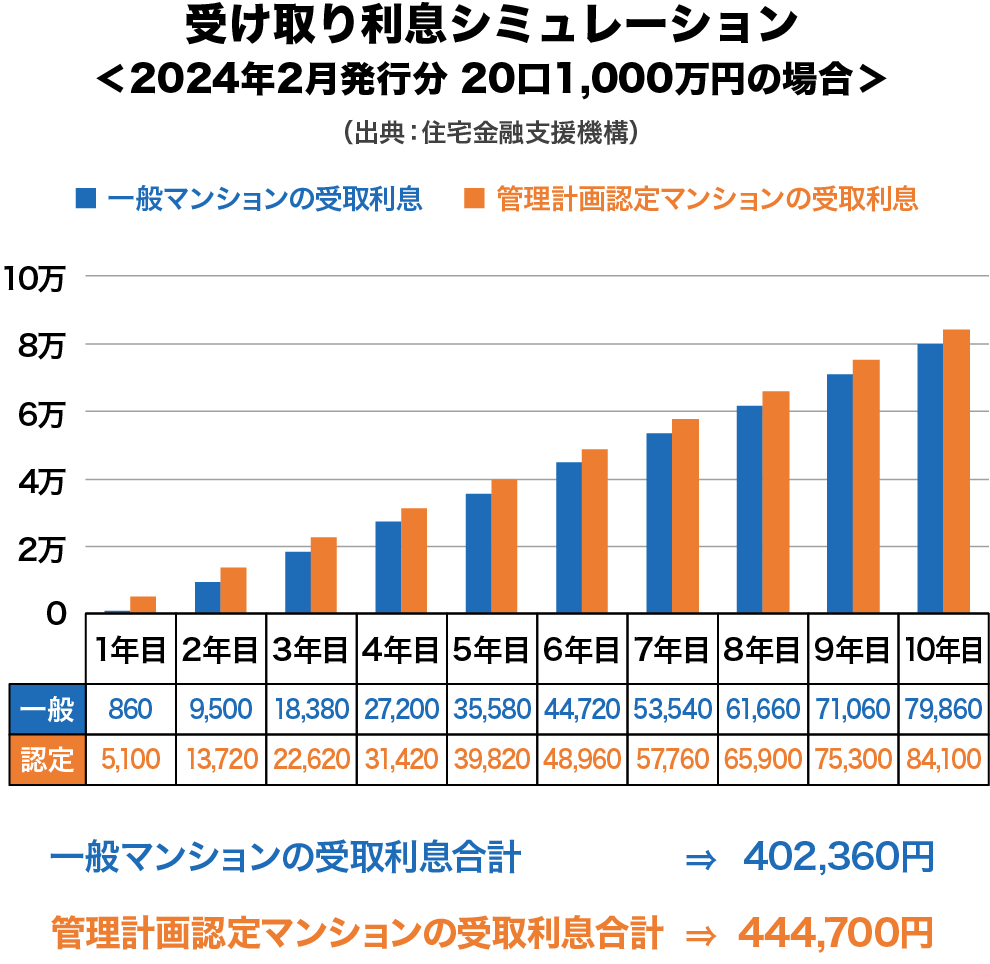

既に募集が終わっていますが、2023年度募集分(2024年2月発行分)を例にご紹介しますと、以下の通りになります。

| 認定マンション | 一般のマンション |

|---|---|

| 0.525% | 0.475% |

20口1,000万円を購入した場合の、実際に受け取る利息のシミュレーションは以下のようになります。

一般マンションだと10年間で「402,360円」となりますが、認定マンションの場合「444,700円」になり、「42,340円」程多く利息を受け取ることができる計算になります。

一回の購入、1,000万円のみで考えると決して大きな差ではありませんが、毎年集まる修繕積立金を運用していく場合、もっと大きな金額の場合で考えていただくと、相応の差になることがお分かりいただけると思います。

「マンションすまい・る債」や「マンション管理計画認定制度」にご興味がある方は、是非上手く活用していただければと思います。

【さいごに】安全性・組合員の理解を最優先に、効率的な運用を!

二回のシリーズで、管理組合の財政に関するお話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。

修繕積立金の運用は元本の安全性を最優先に考えなければならないことは言うまでもありません。

一方、管理コストが毎年上がっている現状において、組合員から徴収する管理費・修繕積立金・駐車場利用料等を安易に値上げできない場合は、これらの資金を効率よく運用して少しでも財政の負担を少なくしたいという考え方も否定できません。

重松事務所の顧問先での話ですが、過去において国債の利回りが1%以上だったときに、数億円の修繕積立金で国債を購入したことがありました。

もちろん総会決議を経たうえで購入したのですが、当時は国債の仕組みを良く理解していない組合員からかなりの批判を受けました。

しかし、償還時に数百万円の利息を得て、役員さんからとても感謝されたことを思い出します。

これから金利が上昇してくる中、安全性と運用益を考慮した場合、やはりマンションすまい・る債と国債(満期までの保有を前提)での運用は有効な手段と考えています。

組合員の理解を得ながら資金の効率的な運用をご検討いただければ幸いです。

マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール)

資料請求 無料相談・お問い合わせ マンション管理士事務所

管理組合の収益事業と税金<管理組合の財政①>

こんにちは。重松マンション管理士事務所所長の重松です。

ガソリン料金の高騰をはじめ様々な商品価格の高騰が続いていますが、先日の毎日新聞世論調査によると「物価高が生活に影響している」と回答した人は、「大いに(62%)」「ある程度(30%)」合わせて92%に及ぶそうです。

ガソリン料金の高騰をはじめ様々な商品価格の高騰が続いていますが、先日の毎日新聞世論調査によると「物価高が生活に影響している」と回答した人は、「大いに(62%)」「ある程度(30%)」合わせて92%に及ぶそうです。

もちろん、物価高の影響は管理組合も例外ではありません。

特に大きなお金が動く工事関連費用については、少なからず想定外の影響が出ている管理組合も多いのではないでしょうか。

2021年9月に改訂された国交省の「マンションの修繕積立金に関するガイドライン(今年4月に追補版が公表)」では、目安となる修繕積立金額が、10年前より25%~64%引き上げられました。

そして昨年4月からはマンションの管理計画認定制度がスタートしました。

自治体の対応状況によりますが、千葉市では今年7月から受付開始となり、認定を受けたマンションは、マンションすまい・る債」の金利(利回り)上乗せ等のメリットもあります。

前置きが長くなりましたが、長期的視野での資金確保、管理・修繕の適正化がますます重要になる中、今回はこうした状況をふまえながら、管理組合の財政面について書いていきます。

【はじめに】管理組合における資金確保の方法

工事費の高騰や物価高が続く状況下、改めて諸経費や管理費・修繕積立金、長期修繕計画や資金の運用方法を見直している管理組合も多いと思います。

当ブログでもこれまで様々な観点からご紹介してきましたが、まずは改めて主な方法をご紹介します。

1コスト削減

真っ先に思い浮かぶもの、そして比較的短期間で検討から実行まで可能なものもあるのがコスト削減です。

真っ先に思い浮かぶもの、そして比較的短期間で検討から実行まで可能なものもあるのがコスト削減です。

既に多くの管理組合で何かしらの対応をされていると思いますが、改めてざっとご紹介します。

| 分類 | 具体的な削減方法 |

|---|---|

| 節約 | 水道光熱費・印刷コピー代等 |

| 委託業務や設備・植栽・保険等の見直し | 委託業者や選定方法の見直し/管理仕様の見直し(管理員の勤務時間や清掃内容等)/電気契約・設備の見直し(プラン変更、一括受電サービス導入等)/リース契約の見直し(コピー機、防犯カメラ等)/設備の見直し(LED化、給水設備、機械式駐車場等)/植栽の見直し(品種、剪定方法等)/保険の見直し(契約年数・プラン変更等、マンションドクター火災保険等の活用) |

| 大規模修繕工事の見直し | 周期や仕様、業者選定方法等 |

コスト削減は、中長期的な視点で

ちりも積もれば的な些細な節約から中長期で取り組むことで大きな効果を出せるものまで様々ありますが、重要なことは、やはり中長期的な視点です。

ちりも積もれば的な些細な節約から中長期で取り組むことで大きな効果を出せるものまで様々ありますが、重要なことは、やはり中長期的な視点です。

値上げは絶対にしたくないという思いから自分達でやることを検討する管理組合もありますが、数十年先、高齢化が進んだ際にもそれを維持できるかまで考慮しなければなりません。

また、中長期的な視点というと長期修繕計画のことのみをイメージされる方もいると思いますが、特に小規模マンションでは結構な負担割合になることもある植栽も、品種そのものによる違いはもちろん、年間の剪定時期や中長期の計画によってコストは変わります。

集会所の机や椅子、パソコン等、長期修繕計画等に含まれないものの、必要になった際にはそれなりに費用がかかるものもあります。

一方、最近はあまり見聞きすることはないものの、「予算は使い切るもの」として剰余金が発生しないように使い切ろうとする方(使い切ることが目的になっている方)、繰越金が増えてくるとすぐに使おうとする方、値下げを要求してくる方もいます。

管理組合が集めているお金は、継続的にマンションを適正に管理していくためのものです。

未来を正確に予想することはできませんが、個々のマンション事情に応じながら、中長期的な視点を忘れずに考えていただきたいと思います。

コスト削減事例 機械式駐車場の見直し(平面化工事の実施)

中長期的視点で大きなコスト削減効果を見込めるものの一つが機械式駐車場の見直しです。

中長期的視点で大きなコスト削減効果を見込めるものの一つが機械式駐車場の見直しです。

昨今、特に高経年マンションで空き駐車場が目立つケースが見受けられます。

当然それに伴い駐車場収入も減少しますが、機械式駐車場の場合、収入減だけではなく、高い維持コストを払い続けなければなりませんし、加えて30年も経てば大がかりなリニューアルも必要になります。

そこで近年は、機械式駐車場を撤去する(平面化する)ケースが増えています。

私も約10年前の自宅マンションも含めて何度か経験しており、現在お手伝いしている管理組合でも、まさに今、平面化に向けて合意形成中です。

機械式駐車場を撤去するには、当然費用がかかります。小規模でも数百万程度かかります。

現在合意形成に取り組んでいるマンションでは、工事中の代替駐車場だけでなく、抽選に漏れて外部の駐車場へ移動しなければならなくなった方の駐車料も、敷地内駐車場に戻って来られるまでの間負担予定ですが、あらゆる意味で、一時的な不便も生じます。

しかし、機械式駐車場を撤去すれば、向こう30年間の収支は、撤去しない場合と比較すると、2億円以上プラスになる計算です。

また、機械式駐車場によっては幅や高さ、重量の制限が厳しく、やむなく外部の駐車場を借りているという人もいます。

そのような場合は、平面化により利便性や新車選びの自由度の向上に繋がりますし、昨今ミニバンやSUVだけでなく軽自動車でも車高の高い車が増えていますので、特に最寄りに駐車場がないマンションの場合は、売買時に有利に働く要素が増えることにも繋がります。

このように、機械式駐車場の撤去(平面化)は、短期的にみると不便やコストが生じるものの、中長期で見れば大きなメリットに繋がるわかりやすい事例です。

<地下駐車場の平面化工事実施例>

過去に重松事務所の顧問先で実施した機械式地下駐車場の平面化工事実施例です。

契約率の低下に伴い、一部を平面化しました。

地下ピット2段(2列)のパズル式で、全部で7台収容可能でした。

かなりすっきりして、大型車両2台の収容が可能になりました。

【注意1】 駐車場の附置義務について

マンションによっては条例によって駐車場や駐輪場の附置義務が課せられ、台数も指定されています。ご存じだったでしょうか?

マンションによっては条例によって駐車場や駐輪場の附置義務が課せられ、台数も指定されています。ご存じだったでしょうか?

しかし、昨今の駐車場利用率低下に伴い、近年相次いでその見直しが行われています。千葉市でも、昨年改正された条例が今年4月に全面施行となり、駐車場の附置義務台数は概ね2割減になっています。また、附置義務の対象地域も変わり、義務を負わない地域が拡大しました。

なお、千葉市では、元々商業地域・近隣商業地域以外のマンションについては附置義務がありませんでしたが、「宅地開発指導要綱指導基準」にて必要設置台数が示されていました。

条例による附置義務と指導要綱では法的拘束力や罰則の有無等が異なりますので、台数の削減を検討する際は、あらかじめ附置義務の有無を管轄の自治体に確認し、必要に応じて所定の手続きをしてください。例えば東京都であれば、「分譲マンションに係る東京都駐車場条例第19条の2第1項第2号の運用に関する技術的助言」という形で認定基準や手続き方法が示されています。

【注意2】 植栽の都市緑地法について

マンションによっては都市緑地法や条例により、定められた緑化基準の遵守が必要な場合があります。

マンションによっては都市緑地法や条例により、定められた緑化基準の遵守が必要な場合があります。

例えば横浜市では、住居系用途地域全域が都市緑地法による緑化地域に指定されていて、緑化率の最低限度が定められ(敷地面積の10%以上)、その遵守が義務付けられてます。横浜市のホームページには、罰則を含めた違反に対する是正措置についての記載もあります。

また、該当しないマンションでも、緑地協定や指導要綱等によって基準が示されている場合もあります。

千葉市の場合、駐車場同様「宅地開発指導要綱指導基準」にて、例えば「中高層等の共同住宅の場合は、開発面積の10パ-セント以上を緑化し、原則として計画した緑地面積の10㎡当たり高木1本、中木2本、低木10本以上の樹木を植栽すること」のように示されていますし、多くの地域で緑地協定が締結されています。

駐車場同様、緑地面積の削減や伐採等を検討する際はご注意ください。

2収入アップ

次に考えられるのが、値上げも含めた収入アップです。

次に考えられるのが、値上げも含めた収入アップです。

こちらも、預金をはじめ既に何かしらの対応をされていると思いますが、まずは同様にざっとご紹介します。

| 分類 | 具体的な収入アップ方法 |

|---|---|

| 値上げ | 管理費・修繕積立金・駐車場料金・各種施設設備等 |

| 収益活動 | 区分所有者対象・外部対象/駐車場等のスペース・設備等の外部貸出し/看板・携帯基地局・自販機等の設置等 |

| 資金運用 | 各種預金、債券等 |

誰もが真っ先に頭に浮かび、そして最も確実性が高く安定的に結果を出せるのは「値上げ」ですが、多くの場合「値上げしたくない」「反対する人が多数いる」「嫌われたくない」「悪者扱いされたくない」等の理由から、それは最後の手段的な位置付けになっていると思います。

そして、本格的に大きな収入を得ようとすると、集客や運用、税金、法令、リスク・トラブル等への懸念により、実施のハードルが一気に高くなります。

一方で、始めたものの、後から問題に気づくケースも結構あるのではないでしょうか。

それはつまり、問題そのものに気付いていない管理組合もあるということです。

そこで次項からは、収益活動を行う上で注意すべき点や具体的な収益事業について、事例を含めてご紹介していきます。

マンション管理組合の財政①

管理組合の収益活動と税金編

マンションの管理組合は企業のような営利目的の組織ではなく、また、通常法人化もされていないため、納税とはおよそ縁がないようにも思えますが、全く無関係というわけではありません。では、どのような場合に対象となるのでしょうか?

1.税法上の管理組合の位置付けは?

以前、ある管理組合で自分達の組合を法人化する議案が総会に提出された際、「法人化されていない管理組合は納税義務がないにもかかわらず、法人化されると納税義務が発生することになる。なぜわざわざそういう方向に移行しようとしているのか。税金分が無駄になるではないか。」という質問を受けたことがあります。

以前、ある管理組合で自分達の組合を法人化する議案が総会に提出された際、「法人化されていない管理組合は納税義務がないにもかかわらず、法人化されると納税義務が発生することになる。なぜわざわざそういう方向に移行しようとしているのか。税金分が無駄になるではないか。」という質問を受けたことがあります。

管理組合は、法人化していなくても「法人とみなされる」

大きな誤解があるところですが、前提として、管理組合は法人化している、していないにかかわらず、法人税法上は「法人とみなされる(=法人税法の規定が適用される)」ということです。

法人化されている管理組合(管理組合法人)は、区分所有法により「公益法人等」とみなすことになっていますが、法人化されていない多くの一般的な管理組合は、法人税法により「人格のない社団等」と規定されています。そして、「人格のない社団等」は法人税法(第3条)により「法人とみなして法人税法の規定を適用する」とされているのです。

2.納税義務が発生するケースは?

では、どういう場合に納税義務が発生するのでしょうか?

法人税法上の「収益事業」を行うと納税義務が発生する

法人税法(第4条)には「公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合等に限って法人税を納める義務がある」という規定があり、管理組合が納税義務を負うのは「収益事業」を行う場合に限られることになっています。

法人税法(第4条)には「公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合等に限って法人税を納める義務がある」という規定があり、管理組合が納税義務を負うのは「収益事業」を行う場合に限られることになっています。

その「収益事業」とは、下記「表3」中の「34の事業」について「継続して事業場を設けて行われるもの」とされており、その収益事業から生じた所得が課税対象となっています。

従って、収益事業を行わない限り管理組合には納税義務が発生しないことになります。

| 1)物品販売業 2)不動産販売業 3)金銭貸付業 4)物品貸付業 5)不動産貸付業 6)製造業 7)通信業 8)運送業 9)倉庫業 |

10)請負業 11)印刷業 12)出版業 13)写真業 14)席貸業 15)旅館業 16)料理店業その他の飲食店業 17)周旋業 18)代理業 |

19)仲立業 20)問屋業 21)鉱業 22)土石採取業 23)浴場業 24)理容業 25)美容業 26)興行業 27)遊技所業 |

28)遊覧所業 29)医療保健業 30)技芸教授業 31)駐車場業 32)信用保証業 33)無体財産権の提供等を行う事業 34)労働者派遣業 |

駐車場収入も課税対象?~それは区分所有者のための共済的事業か?

しかし、実際には、どの管理組合でも収益事業に該当するであろう駐車場の貸し出しを行なっています。それはどうなるのでしょうか?

しかし、実際には、どの管理組合でも収益事業に該当するであろう駐車場の貸し出しを行なっています。それはどうなるのでしょうか?

結論から言うと、たとえ収益が発生する場合でも、区分所有者のための共済的な事業収入は、原則非課税とされています。

駐車場に関する国税庁の見解を抜粋すると以下のとおりです。

マンション管理組合が行う駐車場の貸出しは、

- マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした共済的事業であること

- 駐車料金は区分所有者がマンションの附属施設である駐車場の敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること

- 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されることからすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しない。

出典:国税庁 マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)

外部に貸し出すとどうなるのか?~全てが課税対象になるわけではない

ただし、外部の人(外部に居住する区分所有者以外の人)を対象に、広く積極的に貸し出すとなると話は変わります。それは駐車場以外についても同様です。

ただし、外部の人(外部に居住する区分所有者以外の人)を対象に、広く積極的に貸し出すとなると話は変わります。それは駐車場以外についても同様です。

従って、増えた空き駐車場を全て外部の人に貸し出して収入を得ようとすると、外部の人からの収入は収益事業とみなされ、その所得が課税対象となります。

一方で、例え外部に貸し出す場合であっても、「短期的に外部からの申し出に応じた形で貸し出した場合は非収益事業」とされています。

注意すべきなのは、状況によって区分所有者からの収入と外部からの収入を分けて考える必要がある点です。

以下の表は、国税庁のホームページに記載されているモデルケースをまとめた表です。

実際に多く該当しそうな類似ケースは【2】ではないかと思いますが、

・区分所有者を対象とした共済的事業か

・継続性があるか

が大きなポイントになっていることがわかります。

| 具体的ケース | 【1】 全駐車場を内外分け隔てなく貸出す |

【2】 空き駐車場を継続的に外部に貸出す |

【3】 空き駐車場を一時的に外部に貸出す |

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 恒常的な空き駐車場を含めた全ての駐車場を、区分所有者と外部を分けることなく、継続的に広く募集をかけて貸し出すケース | 恒常的な空き駐車場を、区分所有者を優先させつつ継続的に外部に募集をかけて貸し出すケース | 恒常的ではない空き駐車場を、短期的に、外部からの申し出に応じて貸し出すケース | |||||||||||||

| ポイントになる条件 |

|

|

|

||||||||||||

| 収益事業判定 (課税対象かどうか) |

◎ 全てが収益事業に該当する。

※マンションの敷地内にあるものの、一般的な有料駐車場と同様の駐車場業を行っているものと考えられる |

○ 外部貸出しのみ収益事業に該当する。

※区分所有者に対しては管理業務の一環としての「共済的事業」であり、外部使用はそれとは別に、異なる独立した事業と考えられる |

× 全てが収益事業に該当しない。

※外部使用は、管理業務の一環としての「共済的事業」である区分所有者に対する駐車場使用に付随するものであり、異なる独立した事業ではなく一体的に行っているものと考えられる (例)大規模修繕工事期間中の業者用駐車場 |

上記表は端折った表現にしている部分もあるので、詳細は「国税庁 マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)」をご参照ください。上記以外のケースについても記載があります。

3.課税対象になる・なり得る収益事業の例

駐車場の外部貸出し以外では、具体的にどのようなものが収益事業とみなされるのでしょうか。

駐車場の外部貸出し以外では、具体的にどのようなものが収益事業とみなされるのでしょうか。

重松事務所がお手伝いしている幾つかの管理組合では、駐車場のサブリース(又貸し)や携帯基地局の設置、自動販売機の設置等により、実際に収益事業を行い、納税しています。

残念ながら、国税庁のホームページには前述の駐車場や携帯電話基地局の設置程度しか具体的な例が公表されていませんが、以前はマンション管理センターのホームページに自動販売機設置料収入や太陽光発電設備による電力売却収入も対象になる場合があると例示されていました。

以下は、課税対象になる・なり得る収益事業の例です。

事業そのものが収益事業とみなされるものもあれば、前述の駐車場のように、対象者等の条件によって収益事業とみなされるものもあります。

このあたりの判定は非常に難しいため、実際に微妙なケースに該当する場合は、税理士等の専門家や管轄の税務署に相談することを強くお勧めします。

| 事業分類 | 具体的な事業内容 |

|---|---|

| 不動産貸付業 | 携帯基地局設置収入、電柱設置収入、駐車場サブリース収入、広告看板設置収入、自動販売機設置収入 |

| 物品貸付業 | カーシェアリングによる収入 |

| 製造業 | 太陽光発電設備による電力売却収入 |

| 席貸業 | 集会所等の利用料 |

| 旅館業 | ゲストルーム等の宿泊料 |

| 遊技所業 | プール・アスレチック・カラオケルーム等の使用料 |

| 駐車場業 | 外部貸出し収入 |

事例 居住者しか利用しない、マンション敷地内の自販機設置は収益事業か否か?

私が過去に経験し、税務署と協議した結果をご紹介します。

私が過去に経験し、税務署と協議した結果をご紹介します。

論点 マンションの敷地内に自販機を設置し、当該マンションの居住者しか利用しない場合は共済的事業となるのか。それとも収益事業として納税義務が生じるのか。

結論 飲料水販売業者に敷地を提供し、経費以上の収入を得る場合は収益事業に該当する。

| 具体的ケース | 【1】 自ら自販機や飲み物を調達し、収入を得る |

【2】 業者に敷地を提供し、収入を得る |

|---|---|---|

| 管理組合が自ら自販機や飲み物を調達し、飲み物の販売による収入を得るケース | 管理組合が飲料水販売業者に敷地を提供し、売上の一部を手数料として経費(電気代)相当以上の収入を得るケース | |

| 対象 |

|

|

| 収益事業判定 (課税対象かどうか) |

× 収益事業に該当しない。(「共済的事業」として非課税) ※区分所有者専用の駐車場収益と同じ扱いになる |

○ 収益事業に該当する。(「収益事業」として課税対象) ※マンションの敷地の一部を業者に提供して得る「不動産貸付業」に該当 |

自販機設置については、外部を対象とする場合は収益事業になる、物品販売業に該当する、等の見解も散見されますので、判定が非常に難しいことがお分かりいただけると思います。

4.納税額の目安とペナルティ他の注意点

納税額の目安は、課税所得の約35%

法人税等の納税額は、収益事業に係わる収入金額から同事業にかかわる必要経費を差し引いた課税所得に約35%(実効税率)を乗じた金額が目安となります。

無申告によるリスク~20%以上余計に納税しなければならないケースも

適時に税務申告を行わなかった場合には、過年度分の未納付額に加え、ペナルティとして無申告加算税(自主的な期限後申告の場合は納税額の5%、税務調査後の期限後申告の場合は納税額の15%~20%)や延滞税(最大14.6%)が課されるリスクがあります。

適時に税務申告を行わなかった場合には、過年度分の未納付額に加え、ペナルティとして無申告加算税(自主的な期限後申告の場合は納税額の5%、税務調査後の期限後申告の場合は納税額の15%~20%)や延滞税(最大14.6%)が課されるリスクがあります。

新聞報道によると、携帯電話の基地局を設置して年間約300万円の収入を得ていた管理組合が、時効にかかっていない過去5年分について追徴課税をされ、 法人税・事業税・住民税等合せて約240万円の税金を納付したとか、同様に数千万円を支払ったとかあるようです。

従って、早期に税務申告の要否を調査し、税務申告が必要と判断されたときは、速やかに税務申告及び納税手続きを行うことをお勧めします。

赤字でも税務申告の義務や手間やコストは発生する

収益事業を行う際に理解しておかなければならないのは、収入金額の多い・少ない、黒字・赤字にかかわらず、税務申告の義務があるという点です。

管理組合で税務申告の手続きができなければ税理士や会計士に申告手続きを依頼する形になりますが、その場合は当然費用が発生しますし、赤字の年度や利益がほとんどない年度でも、法人住民税(均等割り)等を負担しなければなりません。(もちろん廃業は可能です)

また、外部に対して広く収益事業を展開する場合は、集客、運用の手間やコスト、トラブル対応等も考慮する必要があります。

故に駐車場ではサブリースを活用する管理組合が多いですが、立地等によっては需要が見込めず業者から断られるケースもあります。

その他、事業によって外観上や風紀及びセキュリティの問題等もあります。

収益事業は総会決議を経て実施する

収益事業を行うことや納税の手続きは、管理に関する重要事項と考えられますので、あらかじめ総会決議を得てから進める必要があります。

又、管理規約の改正も必要となる場合もあります。(※敷地及び共用部分等の第三者の使用、管理組合の業務)

【さいごに】収益事業の導入には十分な議論を!

今回は主に収益事業と納税についてお話ししましたがいかがでしたか。

アンテナ基地収入や駐車場の外部貸出しに関しては、金銭面だけを考えると、比較的高額で安定した収入が見込めますので、納税額・税理士報酬等を考慮しても、長期で見ると安定収入として期待できると思います。

一方、単独での自動販売機の設置については、得られる収入と比較して納税額等の負担が大きく、あまりメリットが感じられない場合もあります。

私がお世話になっている管理組合では、自販機は無償で設置させる代わりに、飲み物の代金を安くしてもらったり、AED付の自販機を無償で設置させたりする事例もありました。

収益事業を導入するには、財政面の他、前述のような注意点がいろいろありますので、総会に諮る前には十分な議論や合意形成が必要と考えます。

マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール)

資料請求 無料相談・お問い合わせ マンション管理士事務所

新築マンションで施工不良!外壁タイルの訴訟事例とポイント<マンションに欠陥が見つかったら③>

こんにちは。重松マンション管理士事務所所長の重松です。

最近、大成建設の施工不良が話題になっていますが、マンションにおいても、過去に何度も大きな施工不良が取り沙汰されてきました。

最近、大成建設の施工不良が話題になっていますが、マンションにおいても、過去に何度も大きな施工不良が取り沙汰されてきました。

建替え等を要するような施工不良はごく稀ですが、施工不良が発覚したものの、管理組合が一方的に費用負担を強いられるケースも少なくありません。

そこで今回は、実際に外壁タイルの施工不良により「不法行為責任に対する民事裁判(損害賠償請求訴訟)」を経て解決金を得た事例を基に、その対応方法や留意点をご紹介します。

なお、ご紹介する事例は「新築マンションにおける施工不良」ではあるものの「瑕疵担保責任期間を過ぎていた(10年経過後に発覚=時効)」という、管理組合にとっては不利な状況下から民事裁判に持ち込み解決金を得た事例であり、「外壁タイル」云々抜きに、同様の状況でお困りの管理組合にとってお役に立てるものがあると思っています。

せっかく購入した新築マンションに施工不良や重大な欠陥が見つかった際、理不尽な対応をされたり泣き寝入りすることなく、少しでも良い結果に繋がるよう、その一助にしていただければと願っています。

1.本記事の概要・ポイント

本記事は、実際に重松事務所が大規模修繕工事コンサルティングを受託した、築10年超の新築マンションで起こった事例を基に、他の事例も織り交ぜながら内容を抽象化・一般化した形で構成しています。

- 概要・ポイント

-

- 新築マンションで発覚した施工不良である。

- 外壁タイルに大量の浮きや剥離等が見られた。

- それにより、通常の数倍の補修費用を要することになった。

- しかし、住宅品確法による「10年間の瑕疵担保責任」適用外だった。(民法上の「債務不履行」も時効)

- 施工不良が発覚したのは、10年経過後、第一回大規模修繕工事での調査時。

- 売主に補修費用の負担を求めたが、経年劣化であり10年も超えていることから応じてもらえず。

- 不法行為責任を追及する民事裁判(損害賠償請求訴訟)を起こし、補修工事のための解決金を勝ち取った。

- タイルの大量の浮き・剥離は「瑕疵」と認められ、和解という形で決着。

- 「解決金」という形で数千万円の補修費用を得た。

- 新築マンションで発覚した施工不良である。

本記事を参考にしていただく際の大きなポイントは上記「1」と「2」、すなわち「新築マンションにおいて施工不良が発覚したが、瑕疵担保責任期間の10年を経過していたこと」、です。

なぜなら、通常、余程明らかな不具合、事故等がない限り、建物の劣化診断等を行う第一回目の大規模修繕工事時に発覚することが多いからです。

そしてそれは、冒頭でも触れた「住宅品確法による瑕疵担保責任期間」や「債務不履行に基づく損害賠償請求権の時効期間」の「10年」を過ぎており、管理組合にとっては厳しい状況だからです。

※2023年3月現在、品確法では今も「瑕疵担保責任」という表現が使われていますが、2020年4月の民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に改められました

2.民事裁判(損害賠償請求訴訟)までの流れとポイント

民事裁判(損害賠償請求訴訟)までの流れは以下の通りです。

実際には大規模修繕工事を並行して実施していますが、ややこしくなるため途中から割愛しています。また、重松事務所では、受託した大規模修繕工事関連はもちろんですが、裁判前の各種交渉についても情報提供、書類作成、合意形成等をサポートしています。

民事裁判(損害賠償請求訴訟)までのタイムライン

- 大規模修繕工事の相談を受け、コンサルティングを開始。

- 設計・監理方式での実施を決定し、設計事務所の選定、工事仕様の策定支援、施工業者公募の準備等を進める。

- 設計事務所選定後、工事仕様策定のため建物の簡易劣化診断を実施。

- 通常より多いタイルの浮き・剥離を確認。

- 通常の倍以上の補修費用を計上することになり、施工不良の可能性を疑う。

- 大規模修繕工事着工。足場がかかったところで全面打診調査を実施。

- 悪い予想が的中し、大量のタイルの浮き・剥離等を確認。

- 補修費用がさらにかさむことになり、その費用等について対応を協議。

- 訴訟を視野に入れつつ、まずは売主に対し「タイルの補修費用負担」を求める。

- 売主は、タイルの浮き・剥離は「経年劣化」と主張。

- また、瑕疵担保責任期間の10年も過ぎているので「時効」も主張。

- 交渉を重ねるも進展がないため、本格的に訴訟を検討。

組合員への説明会・アンケート、臨時総会を経て「裁判申し立て」へ。 - 売主・施工会社の不法行為責任を追及する民事裁判(損害賠償請求訴訟)を起こす。

1きっかけは大規模修繕工事

前述の通り、本記事の基になった事例では、そもそも大規模修繕工事に関する相談を受けたことが事の始まりでした。

そして、管理会社が提案する責任施工方式を採用せず、「設計・監理方式」で大規模修繕工事を実施することに決定しましたが、結果論ではあるものの、その後の施工不良の発覚〜裁判を振り返ると、この時のご判断はとても大きいものでした。

2施工不良はいつ分かったのか?〜疑念から確信に至るまで

繰り返しになりますが、当初の相談内容は大規模修繕工事に関するものであり、施工不良に関してではありませんでした。従って、コンサルティング開始時点で施工不良は発覚していませんでした。

ではどこで発覚し、確信に至ったのか? おおまかな経緯は以下の通りになります。

- 疑念大規模修繕工事の仕様策定段階、建物の簡易劣化診断実施時

- 工事仕様策定のため、建物の簡易劣化診断を実施。まだ足場がなく本格的な打診調査ができないため、歩行範囲での目視、1階部分の簡易打診調査を行う。

- 外壁タイルの不具合(浮き・剥離等)が、標準的な数値よりも多いことが判明。通常の倍以上の補修費用を計上。

- 確信大規模修繕工事着工直後、足場がかかった状態での打診調査時

- 足場がかかった段階で、本格的な打診調査を実施。

- 悪い予想が当たり、タイルの不具合(浮き・剥離等)が設計数量以上に多いことが判明。不具合率は15%超。

- さらに、タイル下地の目荒らし不足(※1)の箇所、目地を跨いで(目地の上に)タイルを張ってある(※2)箇所等も確認される。

- 目荒らしは、文字通りタイル貼付下地の表面をわざと粗く処理することで、しっかりと面と付着させることを目的した作業のこと。処理が甘いと付着力が低下し、浮きや剥がれといった施工不良に繋がります

- このような貼り方をすると、建物が揺れたときにタイルが破損してしまう可能性がとても高くなります

総タイル面積の15%以上に浮きや剥離

問題となった外壁タイルは、何と総タイル面積の15%以上に不具合が見つかりました。

問題となった外壁タイルは、何と総タイル面積の15%以上に不具合が見つかりました。

これは、一般的な不具合率の数倍の値でした。

なお、「外壁タイル」のトラブルは、近年訴訟も含めて多くの事例が見受けられるものの一つです。

「外壁タイル」がどの程度含まれるかは分かりませんが、住宅リフォーム・紛争処理支援センターによれば、紛争処理の争点になった共同住宅における主な不具合事象として「ひび割れ」「はがれ」が上位にあり、その当該部位に「外壁」と記載されていました。

戸建住宅も1位は「ひび割れ」になっていましたが、外壁に関するトラブルが多いことがうかがえます。

| 不具合事象 | 当該事象が多く見られる部位 | |

|---|---|---|

| ひび割れ | 17.8% | 外壁、内壁、床 |

| はがれ | 14.6% | 外壁、内壁、床 |

| 遮音不良 | 13.1% | 床、開口部・建具 |

| 変形 | 12.1% | 床、内壁 |

| 汚れ | 10.9% | 内壁、床 |

| 異常音 | 9.0% | 排水配管、天井 |

出典:住宅リフォーム・紛争処理支援センター

外壁タイルの一般的な不具合率は何%とみるか

本記事の基になっている事例では、総タイル面積の15%超に不具合が見つかる事態でしたが、一般的な不具合率はどの程度と見るべきでしょうか。

経年劣化による浮きや剥離は、立地(環境)や自然災害も含めて様々な要因があると思いますので、全て一律に同様の判断はできないと思いますが、個人的には以下を参考指標にしています。

(参考1)浮き等の正常値は、0.2%/年を一つの目安に

タイルの浮き等の参考値については、以前の記事でも触れましたが、重松事務所がお手伝いした数々のマンションにおいて、同程度や1%未満の物件もあったため、個人的には0.2%/年を一つの目安にしています。

12年目の大規模修繕工事なら、0.2×12年=2.4%になる計算で、この程度であれば正常な範囲といった見方になります。

この数値は、建築家の鈴木哲夫氏が「防水ジャーナル」で発表された、施工不良がない建物においては1年で0.19%という数字を参考にしたものです。

(参考2)浮き等の施工不良の目安は、施工後10年超15年以内なら5%以上

もう一つの参考指標は、大阪地方裁判所判事である高嶋卓氏が判例タイムズに寄せた論文で示された数字(下表参照)で、本記事の基になっている事例であれば「施工後10年超15年以内」に該当するので、「5%以上」なら施工不良の可能性が高い、という見方になります。

もう一つの参考指標は、大阪地方裁判所判事である高嶋卓氏が判例タイムズに寄せた論文で示された数字(下表参照)で、本記事の基になっている事例であれば「施工後10年超15年以内」に該当するので、「5%以上」なら施工不良の可能性が高い、という見方になります。

この数値は、先の鈴木哲夫氏による記事に記載されている「施工不良のあった建物については0.46%/年(12年なら0.46%×12年=5.52%)」という数字に近いものでもあります。

なお、本記事の基になっている事例の不具合率は15%超でしたので、これら参考指標を大きく超える数値であることをご理解いただけると思います。

| 施工後の期間 | 浮き・剥落の割合 |

|---|---|

| 5年以内 | 0%以上 |

| 5年超10年以内 | 3%以上 |

| 10年超15年以内 | 5%以上 |

| 15年超20年以内 | 10%以上 |

出典:判例タイムズ

3幾度かの交渉を重ねた後、損害賠償請求訴訟へ

当初から訴訟を視野に入れていたものの、弁護士費用や時間がかかること、理事(特に理事長)の負担も大きくなること等から、まずは直接交渉(当事者同士の話し合い)を行うのが一般的です。

本記事の基になっている事例においても同様で、まずは直接交渉を行いましたが、残念ながら期待する「誠意ある回答」は得られませんでした。

「経年劣化」と「時効」を主張してくる

他の事例においてもそうですが、10年を過ぎて施工不良が発覚した場合、大抵は「経年劣化」と「時効」を主張してきます。

他の事例においてもそうですが、10年を過ぎて施工不良が発覚した場合、大抵は「経年劣化」と「時効」を主張してきます。

一部そうではない事例もありますが、残念ながら「はい、施工不良でした。費用負担いたします。」とはいきません・・・。

次の手段として「住宅紛争審査会」や「民事調停」の活用が考えられますが、経験上、同じ主張を展開してくるので、訴訟同様の成果を得るのは極めて難しいと思います。

しかし、それぞれ低コストで済み、公平中立な場で第三者を交えてやりとりできるため、「直接交渉で全く相手にしてもらえない」「もう少しだけ譲歩してくれればいい」等の場合も含めて、うまく活用できる場面はあると思います。

損害賠償請求権の「消滅時効」と「立証責任」に注意

従って、10年を過ぎて施工不良が発覚した場合、最初から訴訟を視野に入れて行動することが肝要だと思います。

そして、訴訟を視野に入れる場合、注意しなければならないのは以下2点です。

- 「消滅時効」があること

- 施工不良の「立証責任」は管理組合にあること

被害者等が損害及び加害者を知った時(今回であれば、施工不良と確信する事実を知った時)から「3年」、権利を行使しないと時効になってしまいます。(事実を知ることなく20年経った場合も時効になります)

従って、その点を十分に意識して行動することが、極めて重要なポイントです。

また、施工不良であることを、管理組合が証明しなければなりません。

また、施工不良であることを、管理組合が証明しなければなりません。

それができないと、訴訟になっても期待する成果を得られません。

外壁タイルについては、前述の不具合率(浮き・剥落の割合)も根拠の一つになり得ると思いますが(実際の裁判でも提出しています)、それだけではなく、本来されているべき施工がきちんとされていたのかを丁寧に調査・検証し、誰が見ても明らかな形で「施工不良」だと分かりやすく示せること、それをできるだけ多く用意することが重要なポイントだったと感じています。

ポイント

- 新築マンションの場合、「第一回目の大規模修繕工事」で施工不良が発覚する場合がある。

その場合、最初から訴訟を視野に入れて行動する。 - しっかりと調査・診断・判断するためには、「中立な第三者」の視点が重要。訴訟の際の鍵にもなる。

- 万が一施工不良が見つかった場合、想定外の「追加の工事費用」が発生する。

- 訴訟を視野に入れる場合、「消滅時効」があるので、時間軸を意識して行動する。

また、施工不良の立証責任は管理組合側にあることも十分に理解して行動する。

3.民事裁判(損害賠償請求訴訟)の概要と結果

本記事の基になっている事例における裁判の概要は以下の通りです。

この裁判では私が管理者に就任し、出廷をはじめ中心となって様々な対応にあたり、弁護士探し、資料作成、合意形成等、こちらも引き続き重松事務所でサポートをしました。

- 裁判の概要

-

- 原告:管理者 重松秀士

- 被告:売主、元施工会社

- 裁判所:管轄の地方裁判所

- 請求内容:不法行為の損害賠償金(タイル補修費用・経費等)、仮執行宣言

争点と結果

| 争点 |

|

|---|---|

| 提出した書類(証拠) |

|

| 裁判所の判断 |

|

詳細はご紹介できませんが、上記のような裁判所の判断を経て「和解決着」となりました。

そして、管理組合は実際に支払った補修費用を含めて数千万円の補修費用を得るに至りました。

ポイント

- 10年を過ぎても、民事裁判にて不法行為責任の追及は可能。

- ただし、そのためには管理組合がそれを立証する必要がある。

従って、施工不良の根拠、証拠を数多く収集・保全しておくことが重要。 - 裁判所から和解を促されることも多々ある。

長引く分、時間と経費もかかるので、ある程度納得できる内容であれば和解に応じる形もある。

4.大規模修繕工事の顛末

本記事の基になっている事例は、前述の通り、そもそもは大規模修繕工事に関するご相談から始まりました。

そして、その途中で施工不良が発覚した形になりますが、もちろんその影響を受ける形になりました。最後にその点をご紹介して、まとめに入りたいと思います。

- 大規模修繕工事の概要

-

- 実施時期:裁判前

- 実施方式:設計・監理方式

- 費用:長期修繕計画の計上額>実際の工事費用(本工事+施工不良による追加補修工事費用)

外壁タイルの施工不良による追加補修工事はどうする?

施工不良に伴う追加の補修工事は、足場がかかった大規模修繕工事中に対応することになりますが、今回はまだ訴訟開始前。

施工不良に伴う追加の補修工事は、足場がかかった大規模修繕工事中に対応することになりますが、今回はまだ訴訟開始前。

その状況で、ある程度の見通しを立てながら、支払いや工事範囲等を適切に決めなければなりませんでした。

- 予算内に収めるため、一部工法を変更。

落下した場合、人に被害を与える可能性がある箇所は全て貼替え、それ以外は注入工法で対応。 - 剥離・落下しても特に問題とならない箇所は、次回の大規模修繕工事で対応。

想定外の出費にはなったものの、今回は上記のように対応することで、このために新たな借入等することなく対応することができました。

また、結果論ではありますが、「設計・監理方式」にして本工事の費用を抑えることができたことも幸いしたと思います。

ポイント

- 施工不良が発覚した際、それが重大なものはその対応のための追加費用が即発生する場合がある。(裁判の結果を待てない)

- 修繕積立金に余裕がない場合、借入等で対応しなければならない場合もある。

5.まとめ〜新築マンションにおける施工不良で押さえるべきポイント

最後に、改めて新築マンションにおける施工不良について、ポイントを列挙してみました。ご参考にしていただければ幸いです。

- 新築マンションにおける施工不良で押さえるべきポイント

-

住宅品確法で担保された保証期間は10年間。民法上の債務不履行に基づく損害賠償請求権も同様。

住宅品確法で担保された保証期間は10年間。民法上の債務不履行に基づく損害賠償請求権も同様。

- 10年を超えてしまえば時効。法的責任はなくなります。

- しかし、発覚のきっかけとなることが多い1回目の大規模修繕工事の実施は、竣工後10年以上経ってから。その点に注意。

- そもそも品確法の対象は「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」であることに注意。

今回の外壁タイルが対象になるかは明確になっていません(「外装材」という扱いなら対象外になると思われます)。

- 従って、大規模修繕工事の実施前(10年未満)に何らかの形でチェックできることが望ましい。

特に、トラブルが多い外壁タイルや気になる点がある場合はなおさら。

外壁タイルに関しては、- 建築基準法による定期報告制度の対象になっているマンションは、その機会をしっかり活用する。

- 対象外なら、少なくとも10年以内に一度、何らかの調査を実施したい。

- 外壁に足場を架けないでも、ロープやブランコを活用すればコストを抑えて部分打診を実施可能。

- さらに低コストのドローンを使った赤外線調査という方法もあります。

- 10年以内に発見し売主に申し入れておくことで、大規模修繕工事時に保証してもらえる可能性もあります。

- 大規模修繕工事をデベロッパー系(分譲会社系)の管理会社に発注することの是非。

- 竣工時の瑕疵(不良工事)を隠蔽される可能性があるため、個人的には勧められません。

- ただし、デベロッパーによっては、訴訟をせずに補修の実施や補修費用を負担した事例もありますので、一概にNGとは言えません。

- 住宅紛争審査会による紛争処理は、10年を超えると好結果を期待できない。(過去記事参照)

- 品確法に基づく制度なので、10年が「絶対的な基準」として処理されます。

10年を超えていても活用可能ですが、裁判同等の調停結果は得られません。 - しかし、住宅紛争審査会外の代替手段についての助言もしてくれます(例:不法行為での訴訟)。

申請手数料1万円程度で活用でき、中立な場で相手の主張、調停委員である専門家(弁護士・建築士)の見解を聞けるので、低コストで行える初期対応の一つとして有用だと思います。 - ただし、利用するには、建設住宅性能評価書が交付されている等の条件があるので注意してください。

- 品確法に基づく制度なので、10年が「絶対的な基準」として処理されます。

- たとえ10年を過ぎていても、不法行為責任の追及は可能。

- 発覚が第1回目の大規模修繕工事時であれば、最初から不法行為を視野に入れて行動するべきです。

- そのためには、施工不良の根拠や証拠を数多く収集・保全しておくこと。

故意または過失に対する立証責任は管理組合側にあることを、十分に理解しておくことが肝要です。 - 消滅時効は、発生から20年または知ったときから3年。

従って、発覚後は消滅時効を十分に意識した行動が必要になります。本記事の基になっている事例でも、早くから解決策の検討を始め、行動に移していました。

- 発覚が大規模修繕工事時の場合、補修費用等の工面が必要になる場合も。

- 本記事の基になっている事例では、事故の危険性があったため、裁判結果を待たずに補修せざるを得ませんでした。

- 同様の場合、借入等が必要になる可能性があることに注意。

【さいごに】引渡し後10年を迎える前に点検を!

今回もかなり長くなりましたが、いかがだったでしょうか。

本記事の基になっている事例では、最終的に訴訟を起こし、補修費用を得ることができました。

幸い、一方的に管理組合側が負担を強いられることがなく次の大規模修繕工事に繋げられる形で終わりましたが、うまく交渉できず泣き寝入りしたという管理組合も結構あるのではないでしょうか。

結果論ですが、たまたま大規模修繕工事のコンサルティングという形で施工不良を発見するきっかけとなった調査段階から関わることができたため、早い段階から訴訟を視野に入れた対応ができたことは幸いでした。

また、今回の裁判の他にも最高裁まで争って勝訴した訴訟等の経験があったため、そうした経験や実務に詳しい弁護士を知っていたこともプラスに働いたと思います。

しかし、状況によっては困難が予想されます。

繰り返しになりますが、このようなことになる前、つまり引渡し後10年を迎える前に、外壁や屋上防水、その他気になる箇所があればその点検を行うことを強くオススメいたします。

以下は、外壁タイル問題に関係する一連の記事です。

本記事では僅かしか触れていない住宅紛争審査会での調停についても書いていますので、お役に立てそうなものがあればそちらもご覧ください。

施工不良、剥落事故...マンションの外壁タイル問題について

マンションに欠陥が見つかったら①〜住宅品確法とその活用

事例:住宅紛争審査会での調停〜裁判まで<マンションに欠陥が見つかったら②>

マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール)

資料請求 無料相談・お問い合わせ マンション管理士事務所

マンションでの防災活動のすゝめ【風水害への対応編】

みなさまこんにちは。重松マンション管理士事務所スタッフでマンション管理士・防災士の飯田です。

みなさまこんにちは。重松マンション管理士事務所スタッフでマンション管理士・防災士の飯田です。

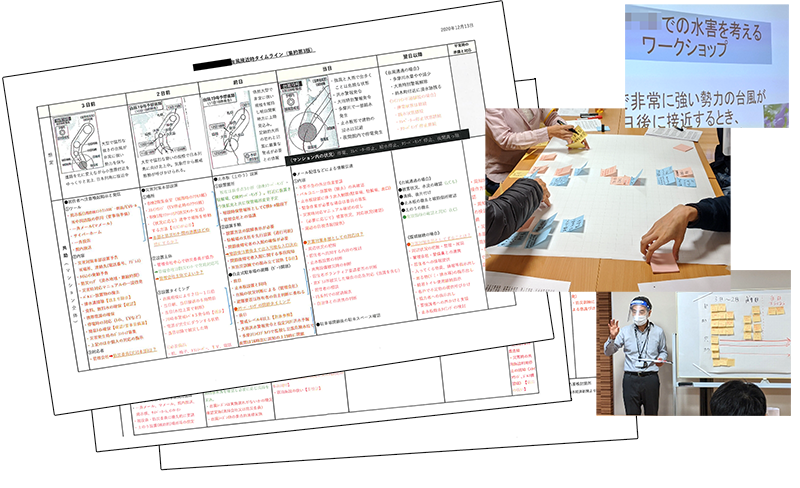

マンションにおける防災活動の取り組みを、実際の管理組合での取り組み事例をふまえてご紹介するシリーズ。

前回の「地震への対応編」に続き、今回は「風水害への対応編」をお届けします。

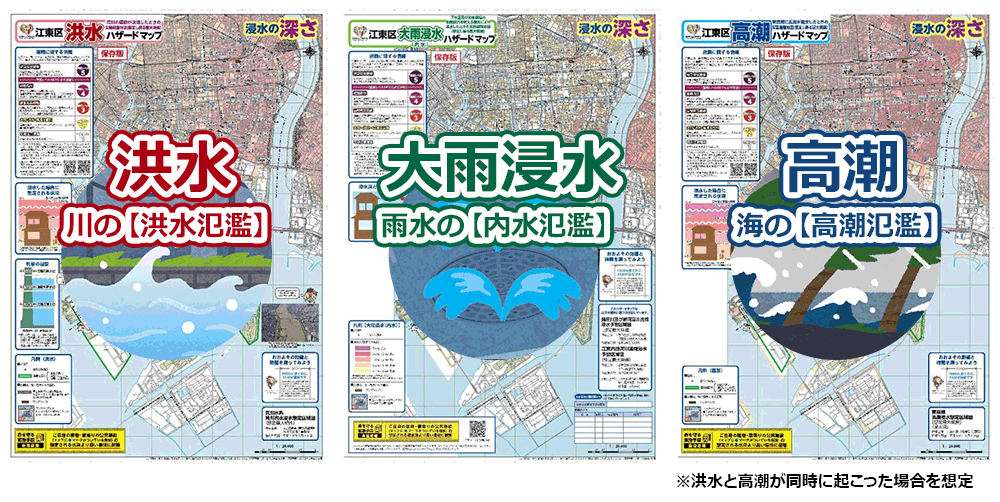

昨今増加している風水害は、より身近で現実的な問題となってきています。

令和2年8月28日施行の宅地建物取引業法施行規則の一部改正では、不動産取引時に、水防法に基づき作成された各種水害ハザードマップを用いた説明をすることが義務化されました。

それ以前にマンションを購入された方の中には、風水害の可能性を全く考慮していなかった方もいると思いますが、そうした状況もふまえてご紹介していきます。

マンションでの防災活動のすゝめ

風水害への対応編

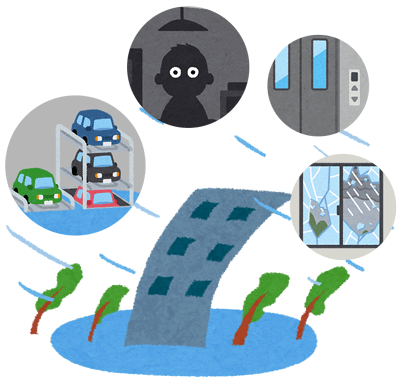

1.マンションでも、風水害に注意が必要

災害は地震だけではありません。

地球温暖化など気候変動に伴い、近年大規模な風水害が頻発していることはご存知のとおりです。

2019年台風19号の際、武蔵小杉のタワーマンションで浸水により停電が発生し、長期間生活に支障をきたすたいへんな被害がありました。

堅固な建物マンションで、風水害の被害が起きるとは考えにくいかもしれませんが、マンションであっても弱みはあるのです。

こうした風水害にしっかり対応できているマンションはまだ少ないのが実情ですが、実際に取り組みしているマンションの実例をもとに現実的な対応についてご紹介します。

(出典:「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」国土交通省/経済産業省)

2.マンションでの水害対策のキホン

戸建住宅と異なり、高層のマンションでは「在宅避難」が原則です。

とは言え、低層(1〜2階)や地階に住戸があるマンションは、浸水の影響を受ける場合があります。

そのようなときには、上の階へ避難(垂直避難)することになります。

風水害の被害が迫っている中での外部への避難は、危険を伴いますが、それがない分、マンションでは安心感があります。

ただし、マンションでも周囲を河川に囲まれる場合や、海抜ゼロメートルの低地、がけの前に立地する場合など、周囲からの浸水によって、長期間孤立状態になることがあります。

それに備えるためには、食料や飲料水など十分な備蓄が必要です。

また、マンションでも、状況によってはマンション外の安全な場所へ避難(水平避難)することもありえるため、あらかじめ、マンション周辺のハザードマップで浸水想定を確認しておくことが重要です。(参考リンク:国土交通省ハザードマップポータルサイト)

(出典:「水害ハザードマップ(3種類)」東京都江東区)

マンションで「在宅避難」が原則ということは、地震の場合と同様に飲料水、食料などの備蓄(兵糧)が不可欠であることは言うまでもありません。

ただ、居住者自身(特に高層階居住者)にその意識が低いことも事実です。

防災組織ではこうした各住戸への啓発活動も併せて行います。

タイムライン作成のすゝめ

「タイムライン」とは時系列に、その都度何をすればよいかを記載したものを言います。

一般的な水害のタイムラインとマンションでのタイムラインは少し異なります。

一般的なタイムラインは戸建て住宅などから浸水被害で逃げ遅れないようにするため、安全な場所への避難の準備と行動を表したものです。

これに対して堅牢で高層の建物のマンションでのタイムラインは、安全な場所、すなわちマンション内の居住する住戸(在宅避難)を原則とするため、風水害の危険度の高まりに合わせて「在宅避難」のために準備することを記載します。

また、マンションでタイムライン作成の際は、地震時の対応と同様に「自助」と「共助」に分けて整理すると、それぞれの役割分担も明確になり有効です。

3.マンションで風水害時に想定されること

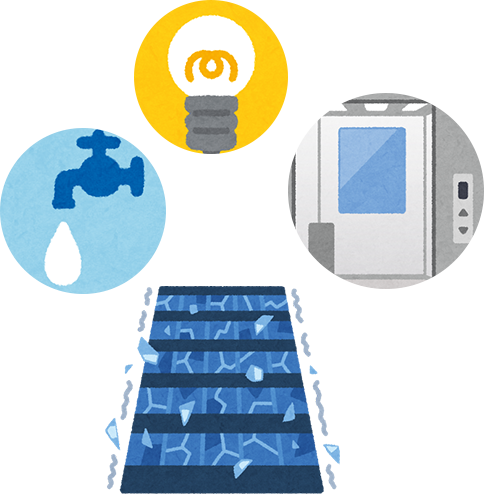

河川の氾濫によるマンション内への浸水や、下水道から逆流する内水氾濫による浸水が引き金となって、建物内への浸水、受水槽の冠水、電気設備への浸水による停電などが発生します。

河川の氾濫によるマンション内への浸水や、下水道から逆流する内水氾濫による浸水が引き金となって、建物内への浸水、受水槽の冠水、電気設備への浸水による停電などが発生します。

これらに伴い、エレベーターの停止、ポンプ停止による断水、セキュリティドアの開閉停止などマンションのインフラ機能のマヒが想定されます。

加えて、機械式駐車場があれば出し入れができなくなるだけでなく、地下ピットがある場合には浸水による水没の被害も想定されます。

そのほか強風や突風による被害として、隣住戸との隔て板、駐輪場・ゴミ置場屋根などの損傷・飛散、強風や飛来物によるによる窓ガラスの損傷、植栽の倒木などが想定されます。

雨、風ともに、災害時には日常では想像できないほどの被害が発生する可能性があることを意識していきましょう。

4.マンションにおける現実的な対応

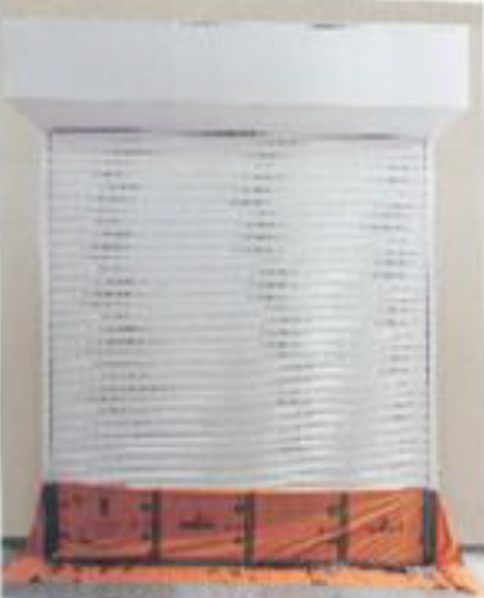

マンションでどこまで浸水から守るかを想定した「水防ライン」を設定します。

そのために、マンション敷地内でどこに浸水の危険があるかを把握します。

複数の開口部がある場合や、敷地が広い場合など、完璧な「水防ライン」を設けることが現実的でない場合があります。

そのような時は、被災による影響と費用対効果を検討したうえで、浸水防止の優先順位を決めて対応するのが現実的です。

この場合、停電によるインフラマヒを防ぐために、電気設備を最優先に守っていくことをお奨めします。

浸水対策には、土のう、水のうはじめ止水板などいくつかの方式があります【表1・表2参照】。

止水板の中でも、工事が必要なものから工事不要の脱着タイプまで様々な種類がありますが、浸水被害から守る箇所により、止水性能(止水等級)を検討します。

また、止水等級には6段階あり、電気設備のようにわずかの浸水でも停電になる可能性がある場合には、止水性能のよい(止水等級の高い)止水設備が必要となります。

| 土のう・水のう | 止水板 | |

|---|---|---|

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

【表2】浸水防止用設備の例

(出典:「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」国土交通省/経済産業省)

| 写真 |  |

|

|

|

|---|---|---|---|---|

| 種類 | 土嚢式 | 脱着式 単一構造 |

脱着式 連続構造 |

シート式 |

| 操作方法 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |

| 用途 | 一般的に使用 | 玄関・コンビニの自動扉 | 地下出入口・建物外構 | シャッター・建具 |

| 留意点 |

|

|

|

|

| 特徴 |

|

|||

| 備考 | 非常時に使用する締付機構など年一回作動・破損劣化などの点検が必要。 | |||

| 写真 |  |

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|

| 種類 | 起伏式 | 起伏式 (浮力方式) |

スイング式 | スライディング式 | スイング式 |

| 操作方法 | 手動・電動 | 自動 | 手動 | 手動・電動 | 手動 |

| 用途 | 地下駐車場・建物外構、地下鉄出入口 | 地下駐車場・建物外構、地下鉄出入口 | 地下駐車場・建物外構 | 地下通路、地下街ビル出入口 | 地下通路・地下鉄、地下街ビル出入口 |

| 留意点 |

|

|

|

|

|

| 特徴 |

|

||||

| 備考 | 非常時に使用する締付機構など年一回作動・破損劣化などの点検が必要。 | ||||

バルコニーからの溢水、浸水にも要注意

マンションのバルコニーから、雨水が溢れて住戸に浸水することも想定されます。

マンションのバルコニーから、雨水が溢れて住戸に浸水することも想定されます。

バルコニーの排水口は、泥が詰まると排水に影響することがあります。排水口を定期的に洗浄していれば防げますが、実際にはなかなかできていないことがあります。

万一それができていなくても、風水害が迫る前の時点で、居住者にバルコニー排水口の詰まりの除去を呼びかけるなど周知することも重要です。

1 ハード面での対応

2019年の台風19号で、武蔵小杉のタワーマンションでは、下水道の逆流によりマンション周辺で内水氾濫が発生しました。

エントランスなどの開口部は土のう設置などにより浸水を防げましたが、冠水した雨水が雨水桝から地下4階の貯留槽に流入。

貯留槽が溢れ、その上階にあった電気設備が冠水し、停電が発生する事故がありました。

これを防ぐためには、地表冠水時の貯留槽への雨水流入止水バルブを設置するなど、立地やマンションごとの設備に合わせた対応が必要です。

これを防ぐためには、地表冠水時の貯留槽への雨水流入止水バルブを設置するなど、立地やマンションごとの設備に合わせた対応が必要です。

他にも、配管周りからの浸水防止や貯水槽からの溢水対策としてロック付きマンホール設置など、ハード面での浸水対策が重要です。

ハード面については、管理会社の設備担当と十分にすり合わせのうえで対応することをお奨めします。

2 助成金の活用

止水板設置などのために、行政によっては助成金制度があります【表3参照】。

こうした制度を活用して止水対策を進めることは重要です。

年度や自治体によって設置にあたっての条件が異なりますので、最新の情報をご確認ください。

| 板橋区 | 止水板設置工事などに要した費用の2分の1以内/上限50万円 |

|---|---|

| 北区 |

|

| 品川区 |

|

| 杉並区 | 防水板設置工事などに要した費用の2分の1/上限50万円 |

| 狛江市 |

|

| 調布市 |

|

| 三鷹市 | 止水板設置工事などに要した費用の2分の1/上限50万円 |

東京都以外の補助金制度については、以下をご参照ください。(2022年9月時点)

なお、いずれも現時点で把握できたものに限ってのものですので、補助金制度の有無やその内容については、お住まいの地域でご確認ください。

- 神奈川県

- 千葉県

3 災害時対応マニュアルへの追記

風水害対策のタイムラインや対応が決まったら、地震を中心に検討してきた災害時対応マニュアルに追加しましょう。

風水害対策のタイムラインや対応が決まったら、地震を中心に検討してきた災害時対応マニュアルに追加しましょう。

また、台風のように、数日前から進路を予測しながら、対応を準備できる場合だけとは限りません。

線状降水帯やゲリラ豪雨、竜巻など突然発生する風水害もあります。

止水対策を準備する時間がない場合や、切迫した状況などの場合の対応も想定し、マニュアルに追記しておくことをお奨めします。

4 風水害災害対応訓練

地震に備えた防災訓練については地震編でお伝えしましたが、風水害においても訓練は欠かせません。

止水板の設置工事ができていたとしても、その組み立て方法がわからなければ、浸水を防ぐことはできません。

決して難しいものではありませんが、普段そうそう使うものではなく、組み立て方法がわからなかったり、組み立てのための工具がどこにあるかわからないことがあります。

また、災害が迫る中、短時間での協力者の招集方法など、実際に体験してみないとわからないことがさまざま出てくるはずです。

居住者の身の回りでもバルコニーの排水口の詰まり除去など対応するべきことが見えてくるでしょう。

私たちは、風水害に備えて、平常時から訓練しておくことが大切です。

さいごに

日頃から災害を想定し、準備しているか・いないかで、災害時のマンションでの生活継続に大きな違いが出てきます。

自然災害は避けられなくても、被災時の生活の不便を軽減することはできます。

マンションで防災活動をまだ始めていなかったとしても、その重要性に気づいた今からでも遅くはありません。

この特集をきっかけにマンションでの防災活動に取り組んでいただければ幸いです。

◇著者プロフィール

◇著者プロフィール

飯田勝啓

マンション管理士、防災士

災害時のマンションの被災状況を調査するとともに、首都直下地震や風水害への管理組合での対応を啓発するなど、マンションにおける防災活動に取り組んでいる。

マンション管理士であり防災士でもある飯田さんの協力により、2回にわたり防災に関する取組みを紹介させていただきましたがいかがだったでしょうか?

マンション管理士であり防災士でもある飯田さんの協力により、2回にわたり防災に関する取組みを紹介させていただきましたがいかがだったでしょうか?

飯田さんは、熊本地震の際にもいち早く現地に赴き被害状況の調査などもされているので、防災に関するいろいろな提案やコメントは説得力があったのではないでしょうか。

また、マンションでは「在宅避難」が原則であることもご理解いただけたのではないかと思います。

かつての行政主導の防災訓練は、マンションの住民が集まって指定された近所の避難場所や避難所に歩いていくものでした。

現在では考えられませんが、当時は避難場所や食料の配給などが話題となる事が多かったと記憶しています。

近年では、度重なる大規模自然災害や新型コロナウイルスの影響で避難所のキャパシティ問題が浮き彫りになったこともあってか、マンションに限らず戸建住宅でも「在宅避難」が推奨されているようです。

防災活動は「いつから始めたらよいのか?」

マンションの防災活動はいつから始めたらよいのかというご質問をよくいただきますが、私は「できることなら今すぐにでも始めてください」と申し上げています。

大規模自然災害は、いつ発生するか分かりませんが、必ずやってきます。

しかし、日ごろから取り組んでおかないと、いざその時になかなか思うような対応はできません。

東日本大震災の時、全児童が無事だった岩手県の釜石小学校では、震災の3年前から津波を想定した下校時避難訓練をしていたそうです。

訓練の度に変わるサイレンが鳴った場所から、一番最適と思える場所に子どもたちが自分で考えて避難するという、実に実践的な訓練だというから驚きです。

https://www.kyobun.co.jp/close-up/cu20210302/

最初は、行政や管理会社から提供される防災関連の資料を参考にしながらでも良いと思います。

ご自身のマンションにあった防災マニュアルを、自分たちで考えながら作っていくことをお勧めします。(重松)

マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール)

資料請求 無料相談・お問い合わせ マンション管理士事務所

マンションでの防災活動のすゝめ【地震への対応編】

みなさまこんにちは。重松マンション管理士事務所スタッフでマンション管理士・防災士の飯田です。

みなさまこんにちは。重松マンション管理士事務所スタッフでマンション管理士・防災士の飯田です。

地震や災害が頻発し、マンションでも災害に備えた準備をしなければ、と思われる方も多いことでしょう。既に飲料水などの備蓄を家庭でしっかりされている住戸もあると思います。

その一方で、マンション全体の防災活動の取り組みはどうでしょうか。災害はいつ発生するかわかりません。いつかはやらなければと、わかっていても、目先の管理や様々な案件に追われて、ついつい先送りしてしまう組合も多いのではないでしょうか。

そんな実態を踏まえながら、マンションで防災活動に取り組みする管理組合での実例から「地震への対応」と「風水害への対応」について2回で紹介していきます。

マンションでの防災活動のすゝめ

地震への対応編

1.どんな地震が来るのか?

東日本大震災から11年あまり。毎年、3月11日が近づくと連日報道されてはいますが、それも喉元過ぎればで、多くのマンション居住者の意識の中で地震を忘れかけているのではないでしょうか。

東日本大震災から11年あまり。毎年、3月11日が近づくと連日報道されてはいますが、それも喉元過ぎればで、多くのマンション居住者の意識の中で地震を忘れかけているのではないでしょうか。

しかし、この間に、熊本地震、大阪北部地震、北海道胆振地震など大規模な地震災害は続いています。

そのような大きな地震が起きると、一時的には地震への備えを意識しても、歳月の流れとともに気持ちは緩み、「まあいいか」と先送りにしてしまいがちです。

しかしながら30年以内に70%の確率で直下型地震が発生すると言われていることは皆さんご承知のとおりです。

大規模な地震は必ず発生すると考え、意識することから始める必要があります。

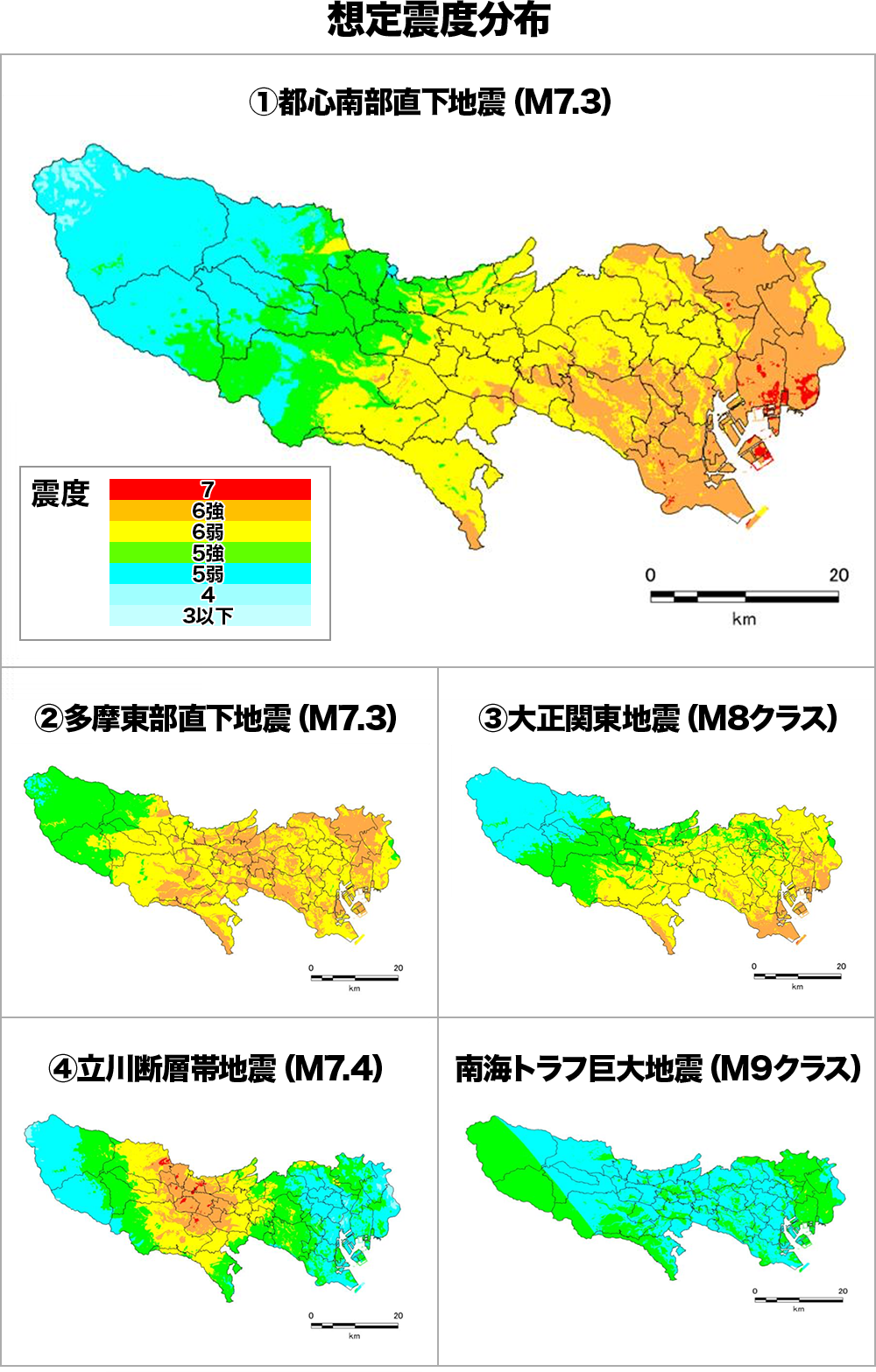

首都直下地震の被害想定の見直し 《東京都》

東京都防災会議から「東京都の新たな被害想定」(令和4年5月25日)が発表されました。

これは平成25年に発表されたシミュレーションの10年ぶりの見直しになります。

近年、建物の耐震化が進んだこともあって、前回の想定より、被害が小さく想定されています。

とは言え、公表された都心南部直下地震(マグニチュード7.3)の想定では建物の被害約194,000棟、死者6,178人と、決して小さいものではありません(表1参照)。

| ①都心南部直下地震 | ②多摩東部直下地震 | ③大正関東地震 | ④立川断層帯地震 | |

|---|---|---|---|---|

| 建物被害 | 194,431棟 | 161,516棟 | 54,962棟 | 51,928棟 |

| 死者 | 6,148人 | 4,986人 | 1,777人 | 1,490人 |

| 負傷者 | 93,435人 | 81,609人 | 38,746人 | 19,229人 |

| 避難者 | 約453万人 | 約276万人 | 約151万人 | 約59万人 |

| 電力 (停電率) |

11.9% | 9.3% | 4.0% | 2.2% |

| 固定電話 (不通率) |

4.0% | 2.9% | 0.9% | 0.9% |

| 上水道 (断水率) |

26.4% | 25.8% | 15.7% | 4.7% |

| 下水道 (管きょ被害率) |

4.0% | 4.3% | 2.9% | 2.0% |

| ガス (低圧ガス供給停止率) |

24.3% | 12.5% | 2.8% | 2.8% |

東京都以外の地震被害想定については、以下をご参照ください。

2.災害時、マンションで何が起こる...?

耐震基準が昭和56年(1981年)に変わったことはご存知の方も多いことでしょう。

耐震基準が昭和56年(1981年)に変わったことはご存知の方も多いことでしょう。

それ以前に建てられた旧耐震基準の耐震性は弱く、大規模地震の際に大きな被害を受けることはお分かりのとおりです(写真①参照)。

その一方で、新耐震基準だからと言って建物に被害が生じないわけではありません。

人の生命身体に被害がないというだけで、せん断破壊や給水設備の損傷など大きな被害が生じます(写真②参照)。

さらには揺れに強い免震構造だからと言っても、高層階での揺れが完全になくなるわけではありません。家具の転倒などにより被害が出るおそれがあるので、油断は禁物です。

旧耐震基準で1階ピロティが崩壊したマンション。(2016年4月撮影)

新耐震基準のマンションでもせん断破壊などの被害が発生。(2016年4月撮影)

3.マンションでの防災活動への取り組み

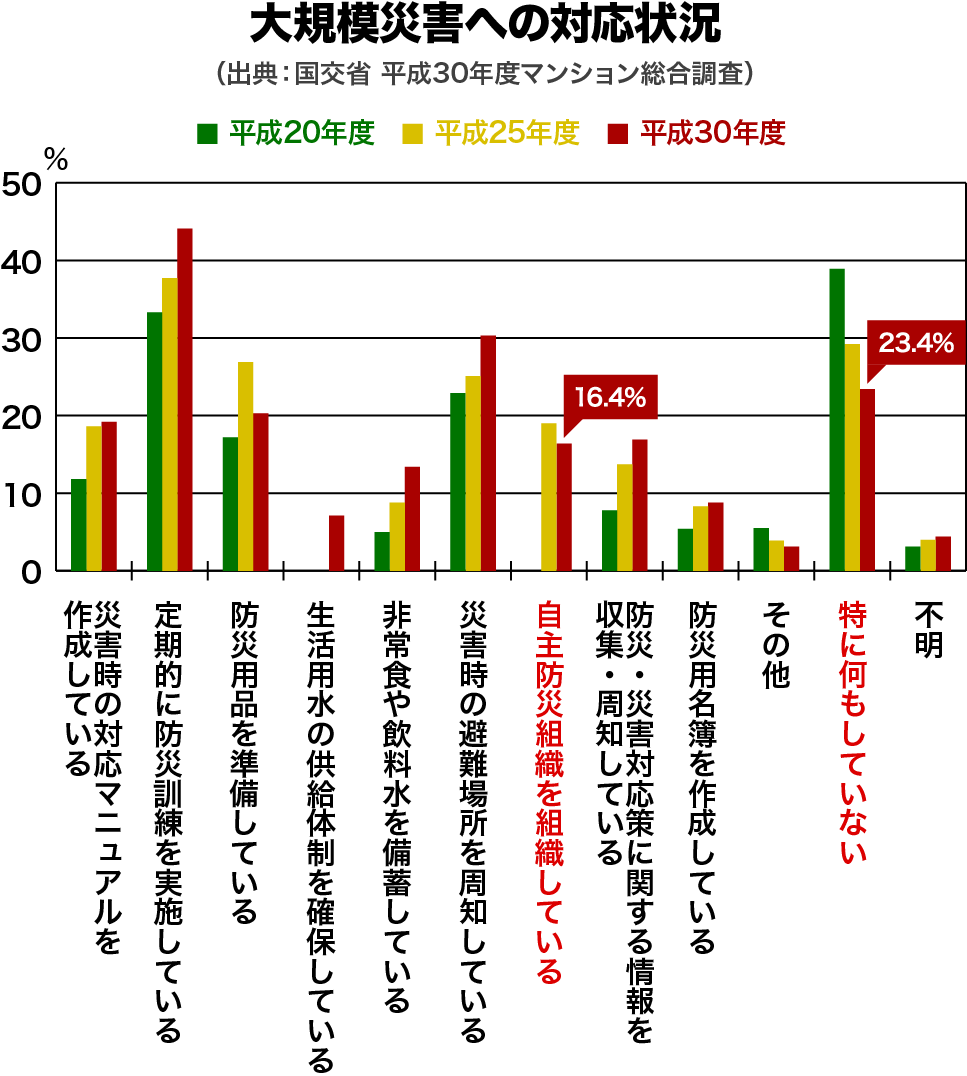

マンション総合調査(平成30年版)によれば、マンションで自主防災組織を組織している割合はわずか16.4%(6組合に1組合程度)に過ぎません(下グラフ参照)。

また、何もしていない割合が23.4%(約4組合に1組合)にのぼります。

このように、マンションでの積極的な取り組みが少ないのには、理由があります。

地震がいつ起きるかわからず、先送りがちになること、それとともに災害が自分たちに降りかかることに無関心な区分所有者が多いことからですが、これらを解決するには問題に気付いた管理組合が、積極的に防災活動を始めるしかないでしょう。

4.防災活動のために、何から手をつけるか?

1 組織づくり

まずは何といっても組織づくりです。

まずは何といっても組織づくりです。

活動を継続するために旗を振る人がいなければ始まりません。

組織をこれから作るのであれば、「理事会主導」型、「防災委員会」型、「自主防災会」型と大きく3つのパターンが考えられます(表2参照)。

それぞれに特徴や一長一短がありますが、防災活動を継続させていくことを前提に、マンション(管理組合)の実状に合わせて選択します。

「防災に関心を持つ居住者が少なくて」という悩みを抱える組合も多くありますが、最初から大きな活動はできなくてもよいのです。

有志数人からでも始めるところに意義があります。まずは一歩を踏み出しましょう!

| 理事会主導型 | 防災委員会型 | 自主防災会型 | |

|---|---|---|---|

| 特徴 |  |

|

|

| 文字通り理事会が中心になって活動 | 理事会の下部組織としての委員会として位置付けて活動 | 独立した組織として管理組合の防災業務を代行する形で活動 | |

| 適した規模 | 小規模マンション | 規模を問わず標準的 | 比較的大規模なマンション 防災に関心があるリーダーの下で活動 |

| メリット |

|

|

|

| デメリット (課題) |

|

|

|

2 組織に関連して整備すること

組織を立ち上げるのであれば、その組織と活動の根拠を整備します。

組織を立ち上げるのであれば、その組織と活動の根拠を整備します。

具体的に言えば、根拠となる規約・細則の整備や防災活動のための費用の予算計上などですが、こうした活動を始める前に、組合員の合意形成を行い、管理組合のなかで理解を得ておくことは重要です。

防災活動とは、居住者のためであり、組合員でない居住者のために費用を使うことに抵抗がある方がいるかもしれません。

しかし、標準管理規約では管理組合の業務の中に「防災」に関する業務が規定されています(表3参照)。

また、管理費の用途にも「防災」の業務に要する費用も支出できるようになっています。

さらに、「自主防災会型」として別組織を作る場合でも、管理組合がマンションの「防災」に関する業務を「自主防災会」に委任し、その費用を管理費から支出することを総会で承認を取っておくことも可能です。

| 条項 | 内容抜粋 |

|---|---|

| 第32条第1項 第12号 | マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務 |

| 第27条第1項 第11号 | その他第32条に定める(注釈:管理組合の)業務に要する費用 |

5.防災活動のキホン

1 マンションでの避難の大原則

「在宅避難」が基本

マンション住民が被災した場合、マンションが倒壊したり、火災で焼失したりしない限りは、マンションに留まって避難する「在宅避難」が基本です。

マンション住民が被災した場合、マンションが倒壊したり、火災で焼失したりしない限りは、マンションに留まって避難する「在宅避難」が基本です。

プライバシーがなく、劣悪な環境が想定される避難所よりも、マンション内の自室に留まることの方が、安心して避難と生活が継続できるからです。

エレベーターが停止するなど不便な生活があったとしても、避難所と比べれば、そのメリットは明らかでしょう。

2 マンションでの災害を想定したシミュレーション

自助と共助に分けて考える

防災組織が立ち上がったら、いよいよ活動開始です。

防災組織が立ち上がったら、いよいよ活動開始です。

実際に首都直下地震が発生したことを想定し、大規模地震発生の際にマンションで何が起こるか、どの様な被害が発生するかなどをシミュレーションしましょう。

シミュレーションする際は、居住者がするべきこと(自助)とマンション全体でするべきこと(共助)に分けて考えます。

また、できれば参加型のワークショップ形式での実施が望ましいです。

ワークショップは、老若男女に広く呼び掛ける

ワークショップを実施する際は、一部の人だけでするのではなく、一つのイベントとして居住者に広く呼び掛けることが重要です。

広く呼び掛けることで、居住者の防災への関心を高めるとともに、管理組合で防災活動を行っていることを居住者にアピールすることができます。

また、参加者は大人だけでなく、小中学生もOKです。

親子で参加することで、子供の視点で問題を見つけることもできるし、何といってもワークショップの輪が広がります。

居住者の参加を得ながら、ワークショップを実施。マンションでの災害時を想定し、共有します。

3 防災計画(災害時対応マニュアル)づくり

ワークショップで出された想定、それに対する意見やアイデアをベースに、時系列で実際に何をするかを話し合い、それを集約化してマニュアルにまとめていきます。

また、まとめていく際は居住者がするべきこと(自助)とマンション全体でするべきこと(共助)に分けて整理することがポイントです。

市販や行政での作成、管理会社作成のマニュアルはNG

防災マニュアル的なものは広く社会に出回っています。

防災マニュアル的なものは広く社会に出回っています。

どれももっともらしく書かれていますが、汎用的なマニュアルでは実際の災害時にあなたのマンションならではのことがわかりません。

一例を挙げれば、災害の際の拠点の一つになる管理室(管理員室)の鍵を誰が保管するか、あらかじめ決めておかないと災害時に誰も鍵を開けられず、何も対応できないということになってしまいます。

参考にすることはあっても、汎用的なマニュアルをそっくりそのまま、マンションのマニュアルにすることは危険です。

4 災害対策本部

大規模災害時、管理会社は頼れない

地震が発生した場合、休日や深夜など時間帯によっては、管理員(管理会社)の援助を得られないことが想定されます。

地震が発生した場合、休日や深夜など時間帯によっては、管理員(管理会社)の援助を得られないことが想定されます。

ある意味で、管理会社も被災するため、仕方のないことですが、災害が発生した時にマンションにいる居住者が主体的に行動しなければなりません。

大規模災害時は、居住者以外には頼れないことをご理解ください。

同居家族の安否確認などは各居住者が自助としてしなければなりませんが、マンション全体のこと(例えば、建物の被害、エレベーターの停止、停電や断水など)には誰かが判断したり、対応する必要が出てきます。

その役割を担うのが「災害対策本部」です。

「災害対策本部」の役割や構成、災害時の立ち上げ方やタイミングなどを決め、マニュアルに加えておきます。

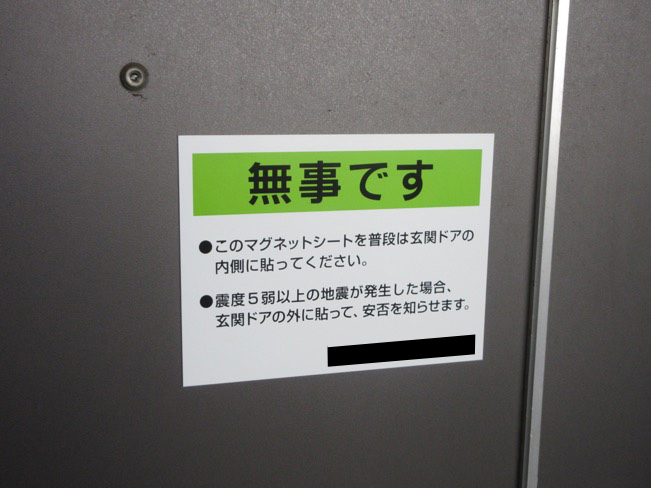

客観的な基準を決めておく

「災害対策本部」をどのタイミングで設置するかも重要です。

同じ建物でもフロアによって揺れ方が異なるなど人によって揺れの感じ方が違います。

そのため、誰にも共通な基準(例えば、「震度5強以上の場合に設置する」)など客観的な基準を決めておく必要があります。

5 安否確認

家族の安否確認は同居の家族で行うのが当然ですが、同じマンションに住む居住者として、他の住戸の居住者が室内で無事にいるのか、家具の下敷きになって救助する必要があるのかなど、マンション内で命に関わる最悪の事態を引き起こさないために、「安否確認」することが望まれます。

余計なお世話かもしれませんが、これにより命が救えるなら、マンションに住む者にとって何ものにも代えられない安心感に繋がることでしょう。

特に単身で住む高齢者など、日ごろから助け合う体制を作っておくと安心です。

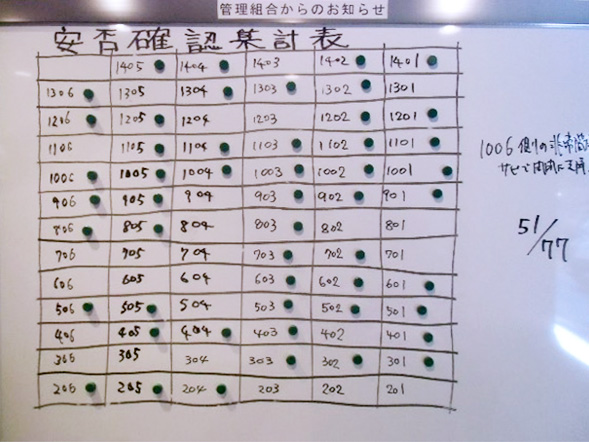

安否確認のための「無事ですシート」

一定以上の震度の地震が起きた場合に、居住者が無事であることを知らせるために、マグネットを各住戸の扉の外側に掲出し、災害対策本部で安否を確認する方法が一般的です。

6 備蓄計画の実行

災害時対応マニュアルを作成していくと、災害時に何が必要になるかが見えてきます。

災害時に慌てて準備しようとしても間に合いません。

平常時から備蓄するものを選定し、確実に備蓄することが重要です。

その際、飲料水や食料などは各住戸(自助)で備蓄し、管理組合(防災会など)は各住戸で備蓄できない資器材(共助)を備蓄するのが基本です。

自助と共助の役割分担を居住者に啓発することも防災組織の大切な役割です。

|

|

|---|---|

|

|

7 防災訓練の実行

マニュアルの準備ができたら、防災訓練を行いましょう。

マニュアルの準備ができたら、防災訓練を行いましょう。

マニュアルはあくまでも机上のものですが、実地で体験することで不具合や不足するものが見えてきます。訓練で不足する事項が明らかになったら、それらをマニュアルに追記して、マニュアルの精度を上げていきます。

また防災訓練を実施する際は、居住者をできるだけ巻き込みながら、実施していくことが重要です。居住者の防災意識を高めることはもちろんのこと、居住者間のコミュニティ意識を高めていく効果もあります。

消防訓練と防災訓練

マンションでは消防法に基づき、消火、通報、避難の「消防訓練」の実施が義務付けられています。

マンションでは消防法に基づき、消火、通報、避難の「消防訓練」の実施が義務付けられています。

一方の「防災訓練」は災害時にマニュアルに沿った対応ができるか確認するためのものです。

目的は異なりますが、どちらもマンションで欠かせない訓練です。

防災訓練メニューあれこれ

マニュアルを作っただけでは、実際の災害時に対応できないと言っても過言ではありません。マニュアル通りに動けるのか、十分な対応ができるのか、不足する備蓄品はないかなど防災訓練として体験することが重要です。

せっかく居住者が集まるのであれば、遊びやお祭り的な要素を加え、居住者が楽しめるイベントにできれば、コミュニティを醸成するよい機会にもなるでしょう。

さいごに

今回は「地震への対応編」として基本的な対応についてお伝えしましたが、いかがだったでしょうか。

これから始めたいとお考えの方は、ぜひ管理組合のなかで共有していただきたいと思います。小さな一歩でも踏み出すきっかけになれば幸いです。

次回は、「風水害への対応」ついてお伝えします。

◇著者プロフィール

◇著者プロフィール

飯田勝啓

マンション管理士、防災士

災害時のマンションの被災状況を調査するとともに、首都直下地震や風水害への管理組合での対応を啓発するなど、マンションにおける防災活動に取り組んでいる。

マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール)

資料請求 無料相談・お問い合わせ マンション管理士事務所

これより古いブログはお知らせ&日記(ブログ)一覧へ

タイルの大量の剥離は「瑕疵」である。

タイルの大量の剥離は「瑕疵」である。